Symphonie arctique: quand le réchauffement climatique devient musique

Dans la série

Le 92e Congrès de l'Afcas Article 1 / 8

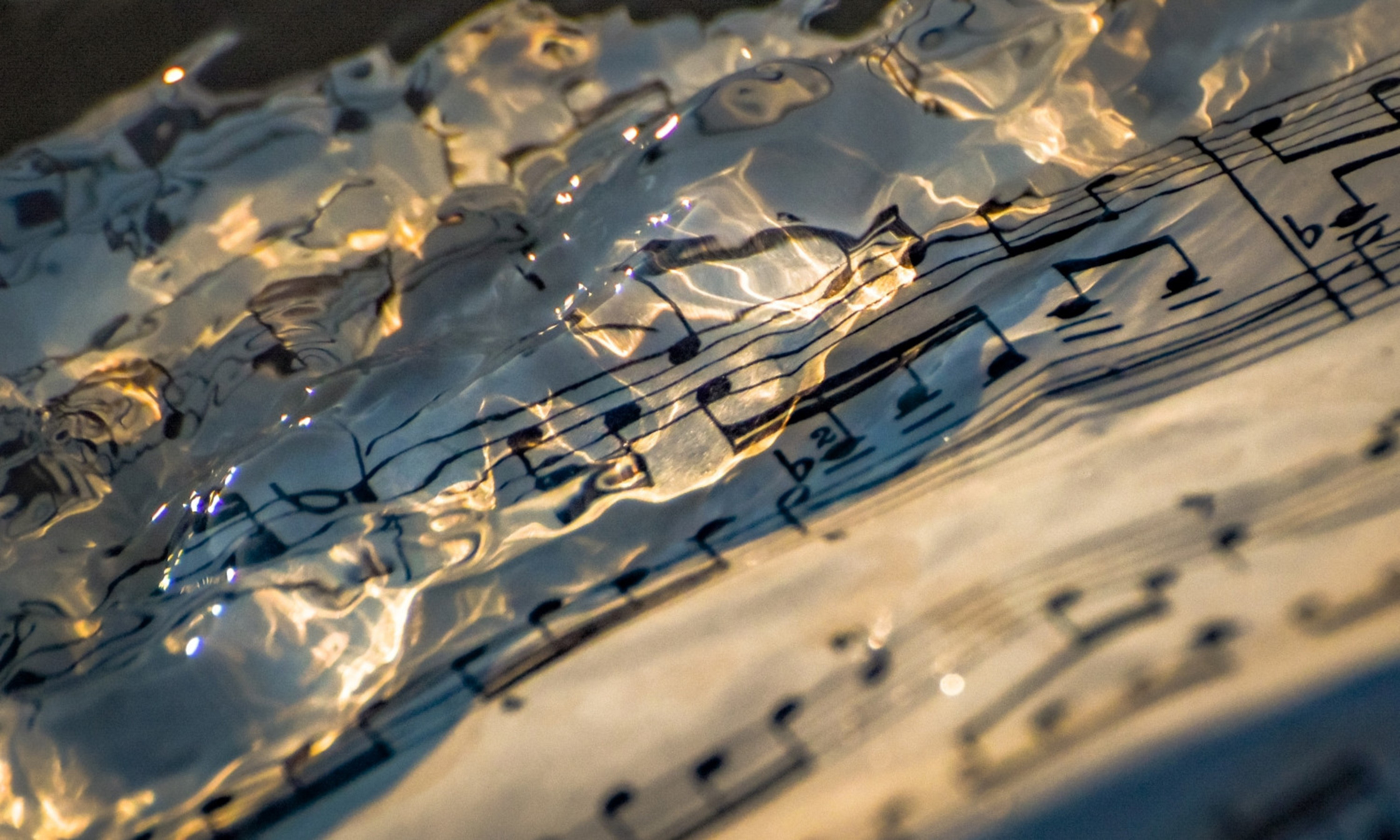

Des relevés de température enfouis dans le sol arctique pendant plus de 30 ans ont servi de matière première à une œuvre musicale inédite. C’est ainsi qu’est née «Tasiujaq 93», une pièce composée par Simon Chioini, chargé de cours et doctorant en composition et création sonore à la Faculté de musique de l’Université de Montréal.

Cette œuvre fait partie du projet de recherche-création Symphonie arctique, basé sur la sonification des données scientifiques liées à la fonte des glaces et au dégel du pergélisol dans le Nunavik au cours des 50 dernières années.

Portée par la Chaire de recherche en économie créative et mieux-être, cette initiative cherche à rendre audible une réalité souvent perçue comme lointaine ou abstraite. L’enregistrement de cette œuvre, interprétée par l’Ensemble de musique contemporaine de l’UdeM, sous la direction du professeur de la faculté Jean-Michaël Lavoie, sera diffusé sur grand écran le 7 mai à l’occasion du 92e Congrès de l’Acfas.

Des chiffres en colonnes à une matière musicale

Tout commence par un fichier Excel. Des colonnes et des colonnes de chiffres représentant des relevés de température entre 1993 et aujourd’hui à différentes profondeurs, jusqu’à 1,1 km sous la surface. Des données rigoureuses, précises, mais peu engageantes au premier abord qui ont été recueillies dans la communauté inuite de Tasiujaq.

«C’était aride comme point de départ», reconnaît Jean-Michaël Lavoie. Pour Simon Chioini, le défi était là: comment transformer ces chiffres froids qu’on lui avait communiqués en une expérience sensible? «J’ai rapidement écarté l’idée de faire une sonification directe, note par note. Ce genre d’approche aurait engendré un chaos de sons sans signification. Je voulais produire quelque chose de plus intelligible, qui parle à notre oreille humaine», explique le compositeur.

Le doctorant, qui s’intéresse aux changements climatiques depuis de longues années, a donc choisi une approche plus interprétative. Il a étudié les courbes de température comme on observerait une partition graphique, à la recherche de mouvements, de motifs, de «gestes» musicaux. Ce travail minutieux lui a permis de dégager plusieurs tendances marquantes: une instabilité accrue à la surface, des seuils critiques franchis en profondeur et, surtout, une progression lente, mais constante du réchauffement.

Traduire le climat en émotions

Ces phénomènes deviennent la matière même de «Tasiujaq 93». La pièce est structurée en 30 sections, chacune correspondant à une année de données depuis 1993 jusqu’à maintenant. Au fil de l’œuvre, la densité musicale augmente, les rythmes se contractent, les tensions s’accentuent, comme pour mimer la pression grandissante du climat qui se dérègle.

Simon Chioini a été frappé par ce qu’il appelle «l’effet d’entraînement» observé dans les données. «Le plafond du zéro degré, typique du pergélisol, a été franchi certains étés, même à des profondeurs moyennes. Et cela s’accentue d’année en année. Le dégel s’autoalimente», remarque-t-il.

Mais ce n’est pas tant le choc brutal que l’inexorabilité du processus qui l’a marqué. «Ce qui m’a touché, c’est ce glissement progressif. Après 30 ans, on voit un écart de quatre degrés. C’est énorme, mais presque imperceptible au quotidien. Et dans le sol, ce réchauffement-là est évident et l’on ne peut l’ignorer», mentionne-t-il.

Une œuvre sur la distance, l’écoute et la relation

La pièce «Tasiujaq 93» porte aussi un propos profondément humain et poétique. Son sous-titre, «Distance», évoque à la fois l’éloignement géographique du Nunavik et la distance affective qui nous sépare de cette réalité.

«Je voulais exprimer ce sentiment d’éloignement, de décalage, dit le compositeur. Pour moi, c’était même le cœur du projet: à quel point on est loin de ce qui se passe là-bas. Je ne suis jamais allé à Tasiujaq et je serais très étonné si, lors de la représentation, il se trouvait quelqu’un qui s’y est déjà rendu.» Pourtant, loin de s’enfermer dans cette distance, l’œuvre invite au rapprochement, à l’écoute mutuelle, à la rencontre. «Faire un pas vers l’autre, écouter, essayer de comprendre. C’est une démarche d’humilité», indique-t-il.

Le texte, composé par Simon Chioini et interprété par la mezzo-soprano Julie Boutrais, épouse cette même retenue. Il est discret, atmosphérique. Pas de discours ni de message martelé, mais des mots simples, évocateurs: distance, ami. Ce dernier revient comme un motif récurrent, un appel à la solidarité. «Ami, c’est l’idée de communauté, d’entraide, d’écoute. C’est essentiel aujourd’hui face à la crise climatique que nous traversons», souligne le jeune homme.

Une pédagogie de la cocréation

Derrière le projet de recherche-création Symphonie arctique, il y a aussi un projet pédagogique. Les musiciens et les musiciennes de l’Ensemble de musique contemporaine de l’UdeM ont participé activement à cette aventure artistique en répétant seulement depuis la mi-avril. «Cela demande une préparation intensive parce que le milieu des orchestres fonctionne très vite. Nous préparons nos classes pour le milieu professionnel», explique le chef d’orchestre Jean-Michaël Lavoie, qui enseigne le parcours professionnalisant en musique contemporaine.

Les étudiantes et étudiants ont pu explorer des notations non classiques. «Ce n’est pas de l’improvisation, mais ça s’en approche, poursuit le professeur. C’est une forme d’exploration collective où chaque personne a pu apporter quelque chose. Nous construisons l’œuvre ensemble.» Un apprentissage précieux dans un contexte musical contemporain où la créativité, l’écoute et la souplesse sont des compétences clés.

Pour Simon Chioini, habitué à composer de la musique électroacoustique, écrire pour un ensemble de 15 instruments représentait un nouveau défi. Quant à Julie Boutrais, la chanteuse lyrique qui étudie également à la Faculté de musique, elle évoque la liberté que lui donne la partition: «Elle n’est pas écrite comme une partition traditionnelle. Je sais que tel passage dure 20 secondes et, à l’intérieur, je peux placer mes mots comme je le souhaite.»

Écouter autrement

À l’heure où les chiffres et les rapports scientifiques peinent parfois à mobiliser les consciences, Symphonie arctique propose un autre mode d’écoute, plus sensoriel, plus émotionnel pour nous faire écouter le craquement des glaces dans le Nunavik.

Et si la musique pouvait nous aider à ressentir ce qui nous échappe? À entrer en relation autrement avec le vivant, la planète, les communautés du Nord? Avec «Tasiujaq 93», Simon Chioini ne prétend pas apporter de réponse et encore moins de solution. Mais il propose un espace sensible, un lieu d’attention et de résonance. Là où les chiffres deviennent sons et les sons prise de conscience.