Repenser le monde à travers la viralité

Dans la série

«Entre guillemets» Article 31 / 35

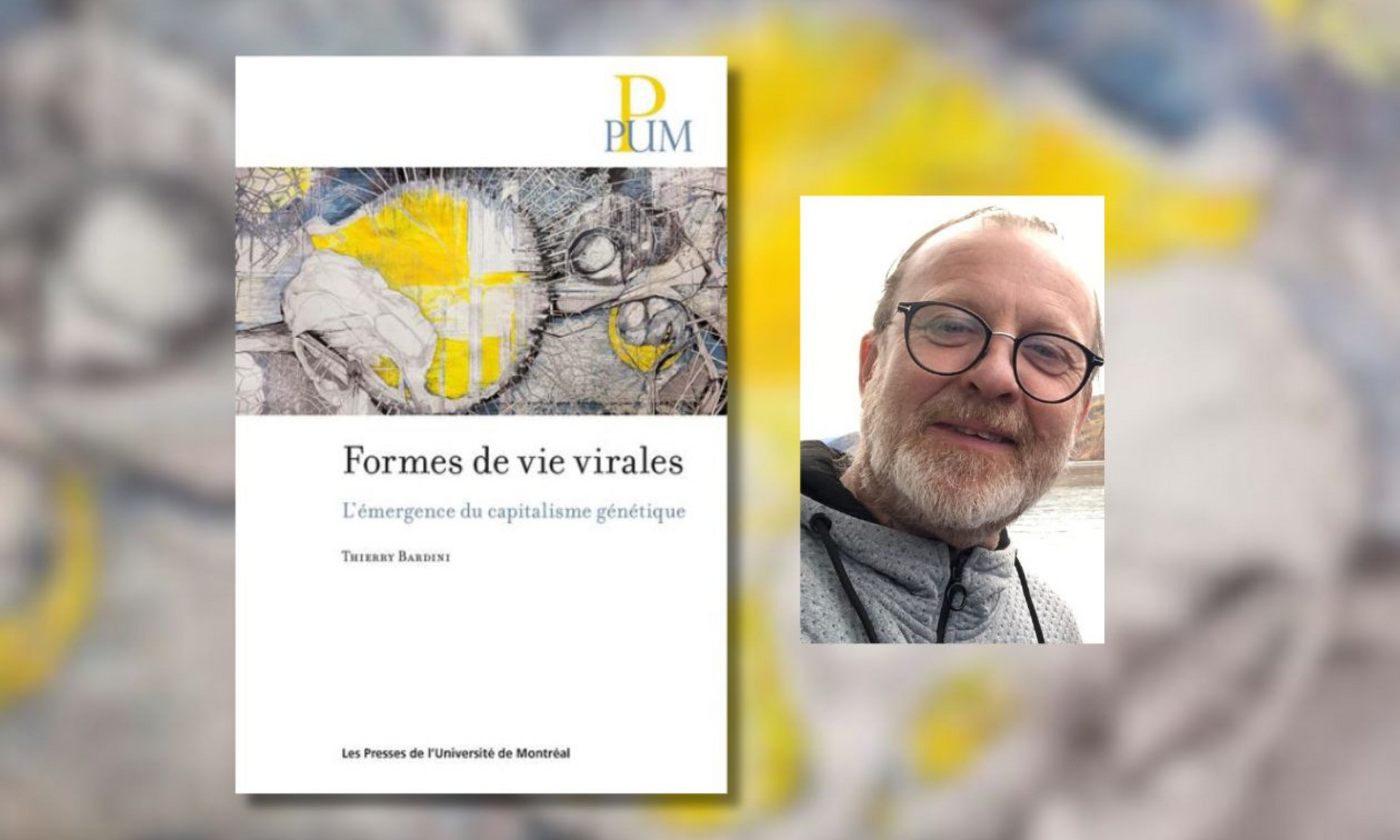

«Pokemon Go défia rapidement tout pronostic raisonnable quant à sa propagation dans la population mondiale. En effet, durant sa première semaine, l’application la plus téléchargée de tous les temps atteignit près de 75 millions de téléchargements. Premier jeu dans 45 pays un mois seulement après sa sortie, il rapporta dans le même laps de temps un revenu brut de 225 millions de dollars à ses créateurs», écrit Thierry Bardini dans son livre Formes de vie virales: l’émergence du capitalisme génétique.

Comment la viralité redéfinit-elle nos sociétés contemporaines? Dans cet essai personnel et érudit, le professeur de communication de l’Université de Montréal explore la montée en puissance de virus sous toutes leurs formes, qu’ils soient biologiques, numériques ou encore culturels, signe selon lui d’une nouvelle ère du capitalisme.

Nous nous sommes entretenus avec lui.

Pourquoi avez-vous écrit ce livre?

Pour une raison théorique, au début: je l’ai d’abord imaginé comme un plaidoyer pour la reconnaissance de la viralité, qu’elle soit biologique, informatique ou sociale, comme une notion essentielle pour appréhender les rapports de plus en plus inextricables du numérique et de l’analogique dans nos existences contemporaines. Puis je l’ai abandonné pour me consacrer à mes projets de recherche-création actuels. Je l’ai cependant repris pendant le confinement imposé par la COVID-19 pour me défaire de mon état de sidération et parce qu’il me semblait qu’il pourrait être, de nouveau, d’actualité, et pas juste pour moi ou mes collègues. Méthodologiquement, mon ouvrage peut être décrit comme une sorte d’écobiographie. Sa première partie procède par une enquête sur les formes de savoir-pouvoir qui légitimaient notre confinement. Sa seconde partie tente d’établir les conditions de possibilité historiques de l’existence du virus comme une forme de vie triphasée: depuis la culture de l’imprimerie jusqu’à la culture des réseaux dits «sociaux» et la culture de tissus. Enfin sa troisième partie en tire les conséquences sur le mode d’un essai qui s’interroge sur les formes virales de l’écologie contemporaine. Il s’agit d’affirmer alors comment nous devenons vivants, en relation avec toutes les formes de vie auxquelles nous participons, et dont le virus devrait être compris comme l’entité princeps.

Pourquoi ce titre? Qu’entendez-vous par «capitalisme génétique»?

La thèse principale de mon ouvrage est que les formes actuelles de la viralité, qu’elle soit biologique ou culturelle, organique ou numérique, témoignent de notre entrée dans une nouvelle phase du capitalisme, que j’appelle «capitalisme génétique». Dans cette nouvelle phase, les dispositifs de subjectivation s’articulent autour des machines cybernétiques maintenant capables d’effectuer concrètement la convergence des codes, du code binaire des ordinateurs au code génétique du vivant et vice versa. L’espèce humaine apparaît alors en mesure de devenir le designer du vivant, du fait du développement de ces technologies. Alors que jusqu’à présent l’humain transformait les performances du vivant, il peut maintenant en modifier ses compétences mêmes et il inaugure ainsi l’ère de l’ingénierie de la créature. J’envisage, pour participer à sa conjuration, un capitalisme capable de produire ses sujets, corps et âme si j’ose dire: de fabriquer ou de synthétiser nos gènes ou nos tissus, comme nos idées ou nos croyances. Un capitalisme où Craig Venter et Cambridge Analytica font figure de précurseurs, unis dans le même projet. J’essaie de le décrire pour participer à ce qu’il n’advienne pas ou pour qu’il advienne moins, comme une mauvaise science-fiction.

En quoi la viralité façonne-t-elle les crises sociales contemporaines, qu’il s’agisse de pandémies ou de désinformation?

Je ne voudrais certes pas généraliser ce que je comprends de la viralité à l’ensemble des crises sociales contemporaines. Il me semble que bon nombre d’entre elles sont encore plus façonnées par les «bons vieux déterminants» de l’aliénation de classe ou de genre, du nationalisme et du racisme, que par les moyens nouveaux d’une viralité amplifiée à mort. Ce qui me semble cependant réellement contemporain, c’est l’exploitation, sans aucune retenue et en toute impunité, du mensonge et de la manipulation crasses. C’est une sorte d’hyperbolisation de l’indécence, d’accélération de la production d’indignation collective stérile, car aussi vite oubliée, dépassée par la prochaine injure à notre sens commun. Ce qu’on appelle un phénomène socialement viral de nos jours, c’est comme une montée de lait collective, un phénomène massif souvent apparu dans la sphère numérique, aussi extrêmement explosif dans sa diffusion que rapidement dépassé. Une sorte d’ordonnance d’inattention ou de fièvre autoentretenue en une transe inutile. Günther Anders aurait peut-être parlé d’un moment de notre obsolescence. Plus prosaïquement peut-être, une production massive de petits chats, plus ou moins grognons.

À propos de ce livre

Thierry Bardini, Formes de vie virales: l’émergence du capitalisme génétique, Les Presses de l’Université de Montréal, 2025, 258 p.