Trop connectés pour apprendre?

«Il y a 10 ans, les étudiants et les étudiantes qui venaient en orthopédagogie arrivaient avec leur agenda papier, leurs livres et leurs cahiers de notes. Maintenant, ils vont avoir plus souvent un ordinateur ou une tablette, voire seulement un téléphone cellulaire», note Joëlle Varin, orthopédagogue aux Services à la vie étudiante de l’Université de Montréal.

Si, à l’ère du numérique, de nombreux outils technologiques leur sont proposés, les aident-ils réellement dans leurs apprentissages?

Des outils puissants, mais une maîtrise incertaine

Joëlle Varin remarque chaque jour dans sa pratique les effets ambivalents du numérique sur les compétences étudiantes. «La majorité des étudiants et étudiantes sont à la recherche d’outils pour les aider dans la prise de notes, la gestion du temps, la lecture, la rédaction, la préparation des examens», explique-t-elle. Ses collègues et elle observent qu’une multitude d’outils aux fonctions variées (correcteurs, synthèse vocale, dictée vocale, organisateurs graphiques) sont facilement disponibles à faible coût, voire gratuitement. Quelques-uns de ces outils, initialement conçus pour répondre aux besoins particuliers de certains apprenants (comme la synthèse vocale pour les personnes malvoyantes) ont aussi gagné en popularité auprès de la population étudiante.

Si elle se réjouit de cette variété et de cette accessibilité élargie, elle constate en revanche que ces outils ne sont pas toujours utilisés à leur plein potentiel: «Comme il y a une multiplication des outils, certains étudiants et étudiantes vont passer de l’un à l’autre sans jamais vraiment en maîtriser un très bien.»

Une attention fragmentée

Au-delà de la gestion des outils, Joëlle Varin tire la sonnette d’alarme sur une compétence en péril: l’attention. «On observe beaucoup de problèmes liés à l’attention, on parle souvent d’une attention divisée», dit-elle. Le cellulaire, omniprésent, fait partie intégrante de la trousse étudiante, mais il est aussi un vecteur majeur de distractions. Entre la notification qui surgit, la tentation d’une vidéo ou d’un message, l’effort de concentration est mis à rude épreuve.

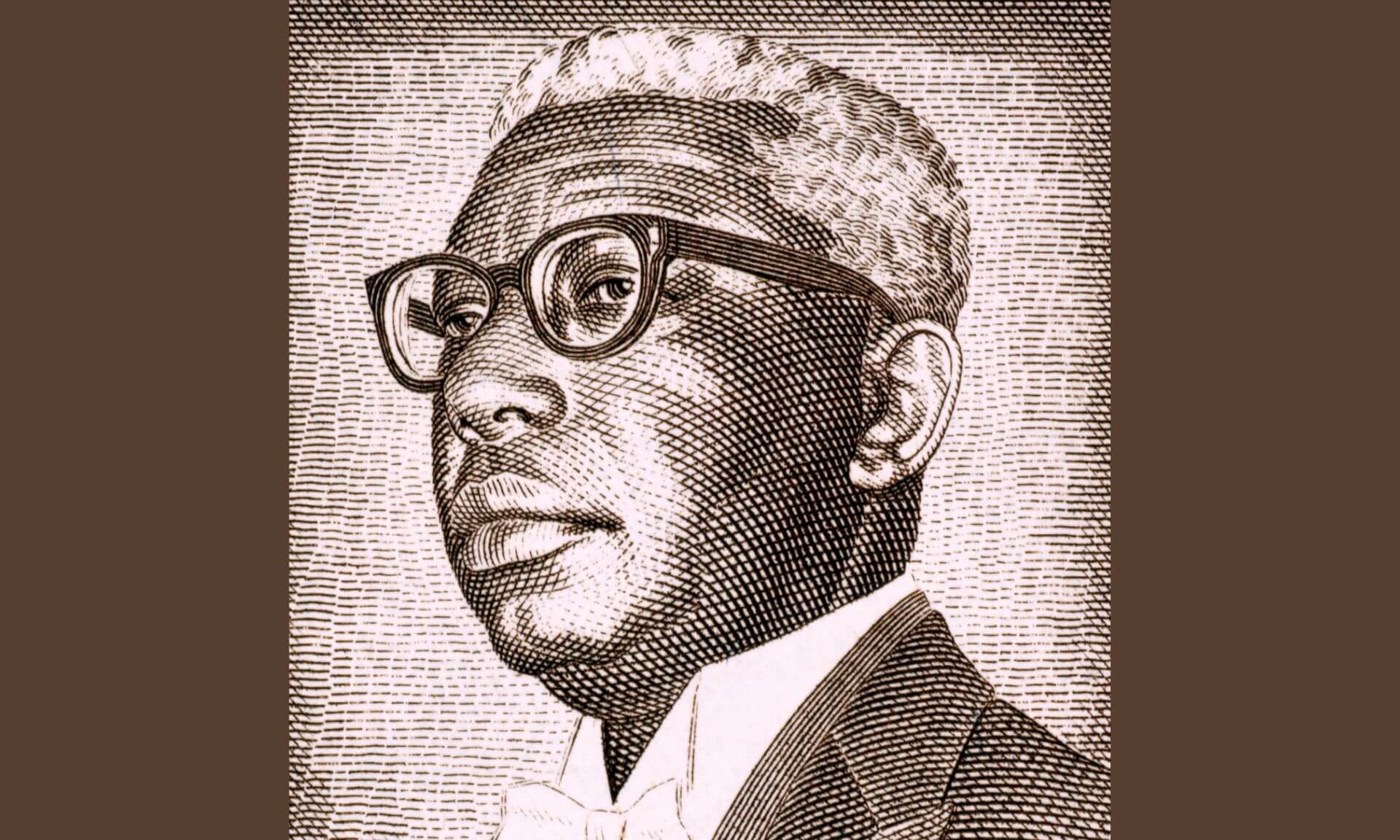

Ce phénomène, Jacques Hamel, professeur de sociologie à l’UdeM aujourd’hui à la retraite, l’a vécu dans ses amphithéâtres durant les dernières années de sa carrière: «Des étudiants et étudiantes vont utiliser leur ordinateur non seulement pour prendre des notes, mais aussi pour regarder des vidéos, répondre à leurs courriels», déplore-t-il. Le portable, au lieu d’être un outil d’apprentissage, devient parfois un obstacle à la fois pour l’étudiant et pour l’enseignant et les autres étudiants dans la classe.

La pensée critique et la place de l'erreur: des victimes du numérique?

Le numérique permet de faire vite, parfois trop vite. Mais si les étudiantes et les étudiants cherchent à gagner du temps, ce n’est pas par refus d’apprendre. Comme le souligne Joëlle Varin, c’est souvent une réponse à une réalité de plus en plus exigeante: «Plusieurs doivent concilier études, travail et responsabilités familiales. Et on leur demande d’assimiler toujours plus de connaissances dans un temps qui, lui, ne s’étire pas.» Dans ce contexte, les outils numériques deviennent des leviers pour tenir le rythme.

Mais cette adaptation a un prix. Joëlle Varin note un glissement préoccupant: «Bon nombre d’étudiants et d’étudiantes vont se servir d’outils sans nécessairement réfléchir à leur véritable utilité, à l’effet qu’ils pourraient avoir sur le développement de leurs compétences.» La lecture devient écoute passive, la synthèse des lectures est confiée à des systèmes d’intelligence artificielle générative, et l’étudiante ou l’étudiant se voit progressivement déchargé de certaines étapes du raisonnement. «Apprendre demande du temps, mais ce temps manque», constate-t-elle. Le risque, selon elle, n’est pas tant que les étudiants et étudiantes refusent de s’engager dans l’apprentissage, mais qu’ils n’aient tout simplement plus le temps pour le faire pleinement. Et en contournant l’effort ou l’erreur, on nuit malgré soi à l’approfondissement des compétences. «Ces outils devraient être des rampes d’accès à l’apprentissage et non pas devenir des béquilles permanentes, sinon les “muscles cognitifs” s’atrophient à force d’être trop peu sollicités», mentionne l’orthopédagogue.

Ce glissement s’inscrit aussi dans un phénomène plus large: le délestage cognitif. Issu de la psychologie cognitive, ce concept désigne la tendance à transférer certaines tâches mentales (se souvenir, planifier, calculer, entretenir des liens) à la technologie. «On pense moins parce qu’on externalise davantage», résume Linda Pagani, professeure à l’École de psychoéducation de l’UdeM. Et avec l’accès immédiat à l’information via un moteur de recherche, les jeunes montrent une moins grande tolérance à l’effort mental. «Même des obstacles simples provoquent une détresse émotionnelle disproportionnée», fait-elle remarquer.

Cette externalisation touche aussi le domaine relationnel: de plus en plus d’étudiants et d’étudiantes préfèrent un message écrit à une discussion en personne, contournant ainsi les inconforts émotionnels liés à la confrontation ou à la nuance. Les réseaux sociaux deviennent alors des béquilles relationnelles: on reste en contact sans nourrir le lien, on s’exprime sans se confronter, on suit sans véritable échange. Ce confort technologique, s’il allège la charge mentale, affaiblit parfois les compétences sociales et émotionnelles nécessaires à des relations humaines profondes.

Un bien-être en chute libre

Au cœur de cette transformation technologique, le bien-être étudiant s’effrite. Linda Pagani dresse un constat alarmant: «Au Canada, moins de la moitié des étudiants et étudiantes dans les universités vont bien sur le plan de la santé mentale.» Au Québec, la proportion de la population étudiante atteinte de détresse psychologique s’élève à 58 %.

Selon elle, cette fragilité s’inscrit dans un contexte plus large: hyperconnexion, réseaux sociaux, isolement émotionnel et un environnement éducatif qui valorise la rapidité au détriment de la résilience. «On se trouve face à une génération qui ne tolère pas l’effort, qui ne tolère pas la détresse émotionnelle ou les émotions négatives», indique la professeure.

Le numérique, en facilitant tout (de la communication à la recherche documentaire), a aussi engendré une forme de «paresse politique», selon ses mots, et une hypersensibilité devant les difficultés. «Il y a une fragilité qu’on n’a jamais vue avant cette génération», constate-t-elle.

Vers une utilisation plus réfléchie du numérique

Faut-il rejeter les outils numériques? Certainement pas. Linda Pagani offre un cours sur le bien-être des pilotes de F1 et un cours sur le bien-être pour ses étudiants et étudiantes en psychoéducation. Jacques Hamel, en fin de carrière, avait quant à lui su tirer profit des plateformes comme StudiUM pour enrichir ses cours avec des vidéos, des entrevues ou des documents interactifs. «J’ai essayé de les exploiter à des fins pédagogiques», dit-il.

C’est aussi l’avis de Joëlle Varin: «Il ne s’agit pas de mettre les outils de côté, mais d’en faire une utilisation réfléchie, qui va aider à développer ses compétences plutôt que de les remplacer», conclut-elle. Former les étudiants et étudiantes à mieux choisir, mieux comprendre et mieux utiliser les outils devient donc une priorité éducative.