Après 10 ans, le LIGO est une machine à chasser les trous noirs

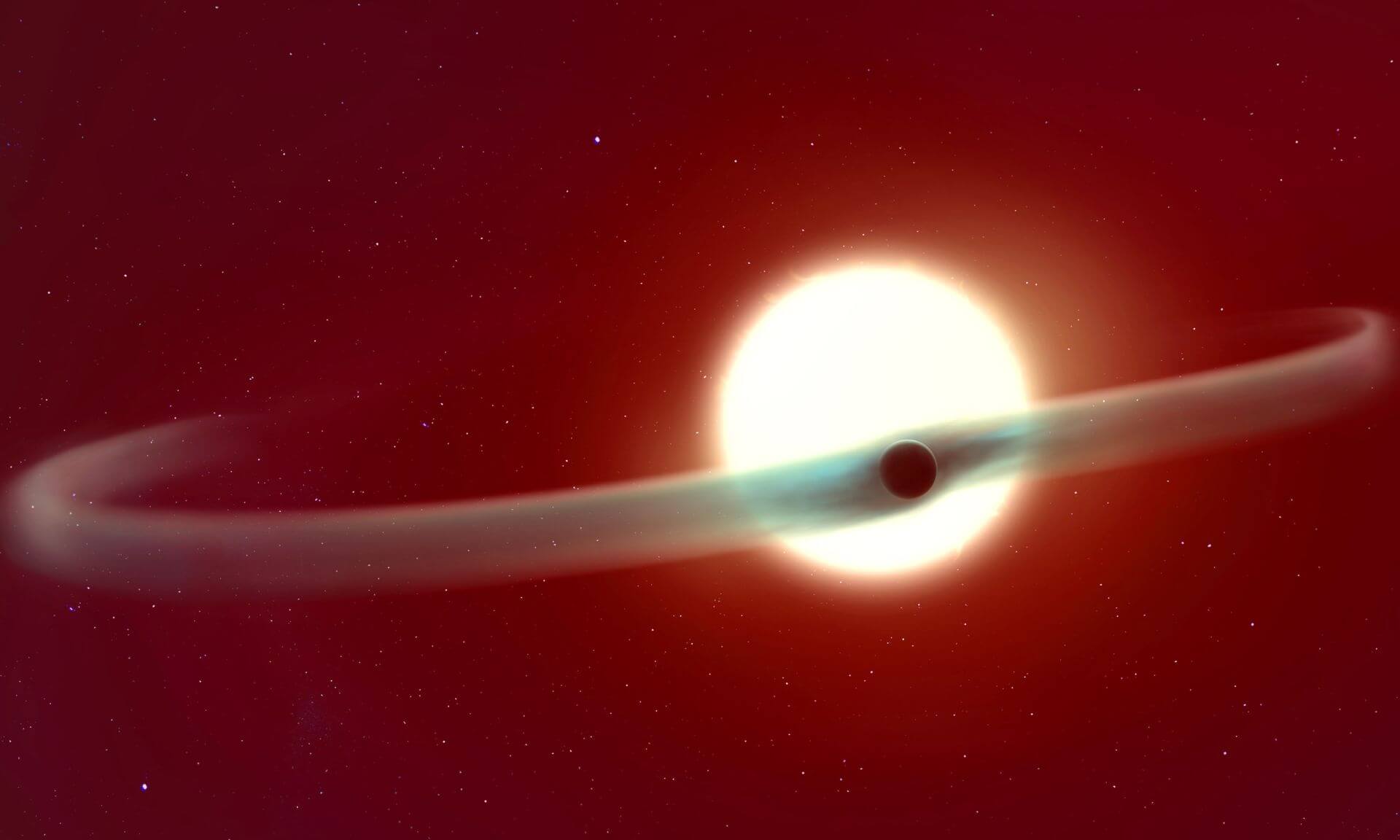

Le 14 septembre 2015, un signal est arrivé sur Terre porteur d'informations sur deux trous noirs éloignés qui avaient fusionné en spirale. Le signal avait parcouru environ 1,3 milliard d'années-lumière avant de nous atteindre, mais il n'était pas constitué de lumière. Il s'agissait d'un signal d'un autre type: un frémissement de l'espace-temps appelé onde gravitationnelle, prédit par Albert Einstein 100 ans plus tôt.

La détection de cette onde – une première dans l'histoire – a été rendue possible grâce à deux appareils jumelés exploités par le Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO). Cette découverte historique de murmures jusqu'alors inaudibles dans le cosmos a permis aux chercheurs – dont certains de l'Université de Montréal et de son école affiliée Polytechnique Montréal – de disposer d'un nouveau moyen de scruter l'Univers.

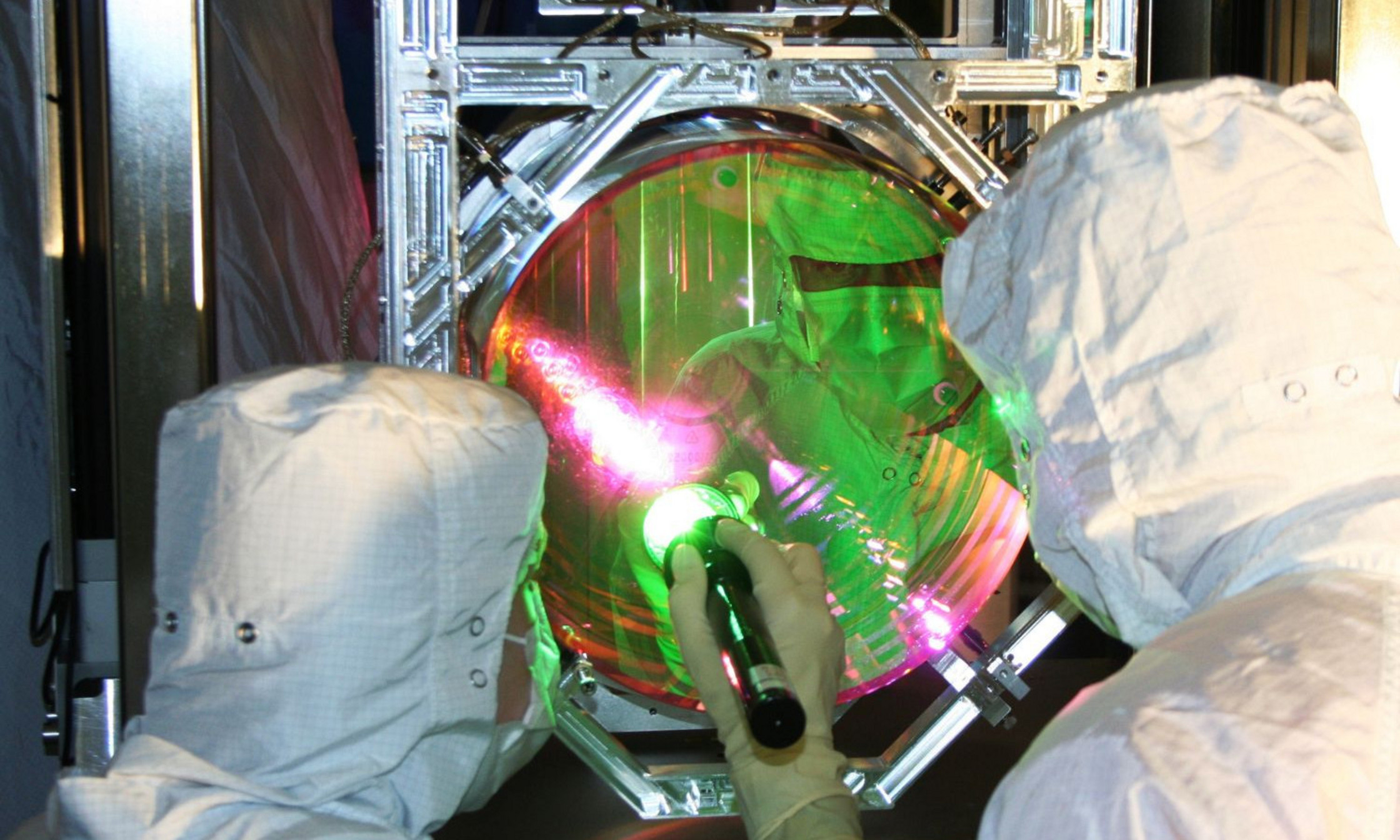

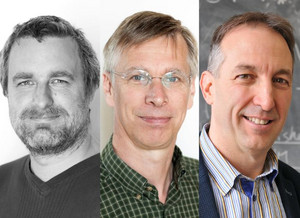

«Ce dimanche marque le 10e anniversaire de la première détection d'une onde gravitationnelle, a déclaré François Schiettekatte, professeur de physique à l'UdeM. Je ne faisais pas partie de l’équipe de scientifiques à l'époque, mais l'amélioration des miroirs des détecteurs est devenue mon principal projet de recherche auquel participent mes collègues Sjoerd Roorda et Normand Mousseau de même que Ludvik Martinu, de Polytechnique Montréal, ainsi que cinq étudiants: Émile Lalande, Alexandre Lussier, Audréanne Matte-Landry, Jeanne Vanier et Renaude Girard.»

On connaît les ondes lumineuses, telles que les rayons X, la lumière visible, les ondes radio et d'autres longueurs d'onde, ainsi que les particules de haute énergie appelées rayons cosmiques et les neutrinos, qui avaient été captés auparavant. Mais c'était la première fois qu’on observait un évènement cosmique à travers sa déformation gravitationnelle de l'espace-temps. Pour cette prouesse, imaginée plus de 40 ans plus tôt, trois des fondateurs de l'équipe ont reçu le prix Nobel de physique en 2017: les professeurs Rainer Weiss, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), et Barry Barish et Kip Thorne, du California Institute of Technology (Caltech).

Aujourd'hui, le LIGO, financé par la National Science Foundation (NSF) des États-Unis et composé de détecteurs situés à Hanford (Washington) et à Livingston (Louisiane), observe régulièrement environ une fusion de trous noirs tous les trois jours. Il fonctionne désormais en coordination avec deux appareils de partenaires internationaux: le détecteur d'ondes gravitationnelles Virgo en Italie et KAGRA au Japon. Ce réseau de recherche d'ondes gravitationnelles, connu sous le nom de LVK (LIGO, Virgo, KAGRA), a détecté un total d'environ 300 fusions de trous noirs. Au cours de la campagne d’observation actuelle du réseau, la quatrième depuis 2015, le LVK a découvert environ 220 fusions de trous noirs, soit plus du double du nombre décelé lors des trois campagnes précédentes.

L'augmentation spectaculaire du nombre de découvertes du LVK au cours de la dernière décennie est due à plusieurs améliorations apportées à ses détecteurs, dont certaines font appel à une ingénierie de précision quantique de pointe. Le LIGO reste de loin la règle la plus précise jamais créée par l'humain pour effectuer des mesures. Les distorsions spatiotemporelles engendrées par les ondes gravitationnelles sont infimes. Pour les détecter, le LIGO doit déceler des variations de l'espace-temps inférieures à 1/10 000 de la largeur d'un proton. C'est 700 000 milliards de fois plus petit que la largeur d'un cheveu humain.

Le signal le plus clair à ce jour

La sensibilité accrue du LIGO est illustrée par la découverte récente d'une fusion de trous noirs appelée GW250114 (les chiffres indiquent la date d'arrivée du signal d'ondes gravitationnelles sur Terre: le 14 janvier 2025). Cet évènement n'était pas si différent de la première détection du LIGO (appelée GW150914): tous deux impliquent la collision de trous noirs situés à environ 1,3 milliard d'années-lumière, dont la masse est comprise entre 30 et 40 fois celle de notre soleil. Mais grâce à 10 années de progrès technologiques réduisant le bruit instrumental, le signal de GW250114 est nettement plus clair.

En analysant les fréquences des ondes gravitationnelles émises par la fusion, l'équipe du LVK a pu fournir la meilleure preuve observationnelle à ce jour de ce qu'on appelle le théorème de l'aire du trou noir, une idée avancée par Stephen Hawking en 1971 selon laquelle la surface totale des trous noirs ne peut diminuer. Lorsque les trous noirs fusionnent, leurs masses se combinent, ce qui augmente leur surface. Mais ils perdent également de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. De plus, la fusion peut entraîner une augmentation de la rotation du trou noir combiné, ce qui réduit sa surface. Le théorème de la surface du trou noir stipule que, malgré ces facteurs concurrents, la surface totale doit s’accroître.

Plus tard, Stephen Hawking et le physicien Jacob Bekenstein ont conclu que la surface d'un trou noir est proportionnelle à son entropie ou degré de désordre. Ces découvertes ont ouvert la voie à des travaux révolutionnaires ultérieurs dans le domaine de la gravité quantique, qui tente d'unir deux piliers de la physique moderne: la relativité générale et la physique quantique.

En substance, la détection du LIGO a permis d'«entendre» deux trous noirs grossir en fusionnant en un seul, confirmant ainsi le théorème de Hawking. Les trous noirs initiaux avaient une superficie totale de 240 000 km2 (environ la taille de l'Oregon), tandis que la superficie finale était d'environ 400 000 km2 (environ la taille de la Californie), ce qui représente une nette augmentation. Il s'agit du deuxième test du théorème de l'aire du trou noir; un premier test a été réalisé en 2021 à partir des données du signal GW150914, mais comme ces données n'étaient pas aussi précises, les résultats étaient fiables à 95 %, contre 99,999 % pour les nouvelles données.

L'UdeM et Polytechnique aident à repousser les limites

Dans les années à venir, les scientifiques et ingénieurs du LVK espèrent perfectionner leurs appareils et étendre leur portée toujours plus loin dans l'espace.

Une équipe de l’UdeM et de Polytechnique Montréal travaille à l’amélioration de miroirs, responsables de la principale source de bruit du LIGO et du détecteur Virgo dans leur domaine de fréquence le plus sensible. En effet, les miroirs sont constitués de matériaux amorphes (ou désordonnés) dont la reconfiguration spontanée fait bouger la surface des miroirs de façon infime, mais suffisante pour être la principale limite des instruments actuels. Les scientifiques montréalais participent autant à l’amélioration des matériaux actuellement utilisés qu’à l’élaboration de nouvelles stratégies pour fabriquer ces miroirs et à une compréhension fondamentale des processus en jeu.

Parallèlement, l'équipe travaille sur le concept à plus long terme d'un détecteur encore plus grand, baptisé Cosmic Explorer, dont les bras mesureraient 40 km de long (les observatoires jumeaux du LIGO ont des bras de seulement 4 km). Un observatoire de cette envergure permettrait aux scientifiques d'entendre les premières fusions de trous noirs de l'Univers.