L’Université au féminin: d'hier à aujourd'hui

Dans la série

Journée internationale des femmes Article 4 / 25

Près de 7 personnes sur 10 qui fréquentent l’Université de Montréal sont des femmes, selon les statistiques officielles du Bureau du registraire du trimestre de l’automne 2021. Au nombre de 31 121 sur une population globale de 45 507 personnes inscrites à temps plein ou à temps partiel tous cycles confondus, elles représentent 68 % du corps étudiant. Cette proportion est sensiblement la même depuis plus de 25 ans.

Si la progression du nombre de femmes ayant accédé aux études supérieures a fait des pas de géant depuis les années 70, il fut un temps où elles étaient peu nombreuses et surtout présentes dans des programmes qui leur étaient spécifiquement réservés.

Grâce à la collaboration de la Division de la gestion de documents et des archives de l’UdeM*, voici un petit retour dans le temps de nos grands-mères, arrière-grands-mères ou arrière-arrière-grands-mères, selon la génération à laquelle chacun ou chacune appartient!

Des programmes aux allures de «ghettos féminins»

Il y a 111 ans, l’Université remettait pour la première fois un diplôme à une femme: Marie Gérin-Lajoie – qui allait devenir une figure de proue du féminisme au Québec au siècle dernier – a obtenu en 1911 un baccalauréat ès arts de l’Université Laval à Montréal (l’UdeM était alors une «succursale» de l’établissement de Québec).

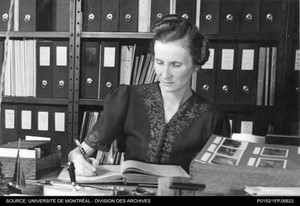

Près de 30 ans plus tard, soit en 1939, Marcelle Gauvreau fut la première francophone du Québec à obtenir une maîtrise en sciences naturelles. Diplômée de l’UdeM et pionnière de l'enseignement préscolaire au Québec, Mme Gauvreau fut notamment la secrétaire personnelle de Conrad Kirouac, alias le frère Marie-Victorin.

Mais il s’agissait là de «cas» rarissimes.

En fait, «les filles ont longtemps été absentes de l'éducation supérieure […]. Elles ont formé des “ghettos féminins” [en sciences infirmières, en technologie médicale ou en réadaptation]», selon l'historienne Johanne Collin**.

Qui plus est, l'Université de Montréal avait son école de sciences ménagères en 1957, «où la jeune fille apprenait l'importance et la beauté de son triple rôle d'épouse, de mère et de ménagère», écrivait Denise Pelissier dans le Répertoire numérique détaillé du Fonds de l'École ménagère provinciale, publié en 1979.

Un accès progressif à l’éducation supérieure

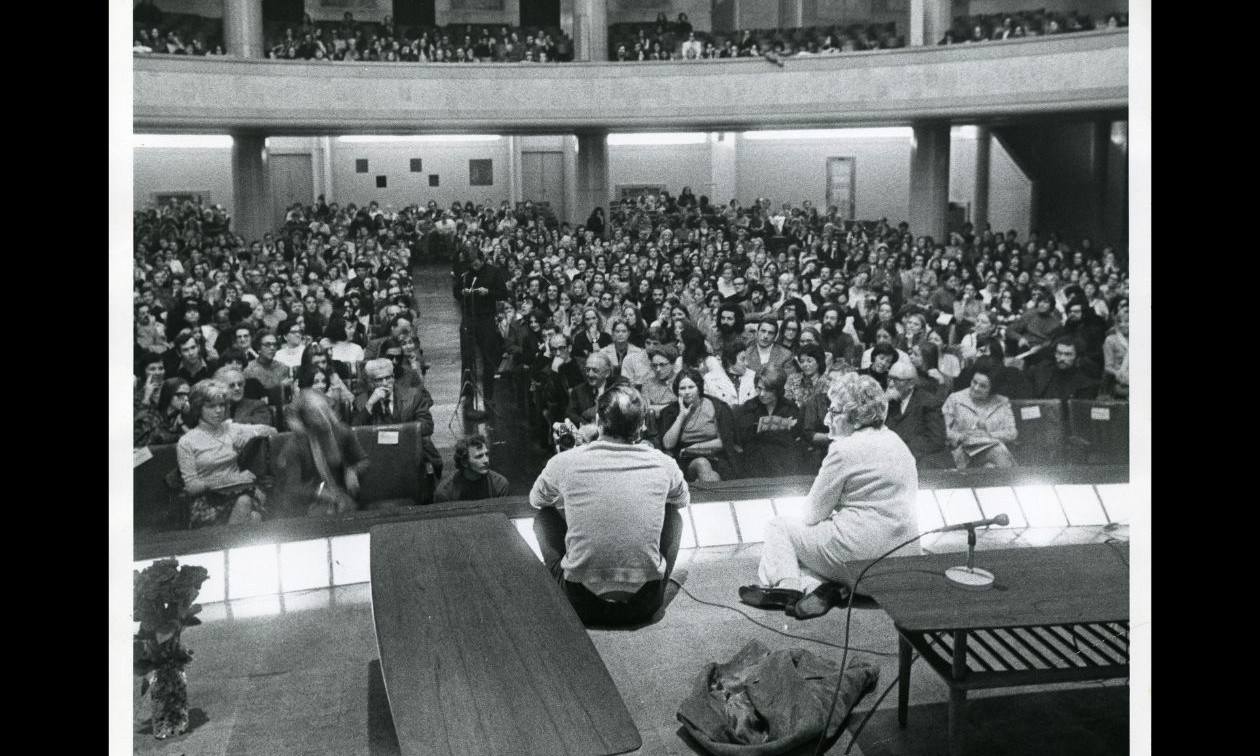

À l’occasion d’un débat-midi tenu en 1989 à l’UdeM à l’occasion de la Journée internationale des femmes, Johanne Collin, professeure de sociologie et d’histoire de la santé, soulignait qu’avant la création des cégeps, en 1967, «les conditions d'admission aux études universitaires variaient considérablement d'une faculté à l'autre: certaines exigeaient le baccalauréat ès arts et donc n'admettaient que les finissants des collèges classiques, alors que les autres acceptaient aussi les étudiantes ayant une 11e ou une 12e année, et donc provenant du secteur public».

Au cours de ce débat qui avait pour thème «La dynamique des rapports de sexe à l'Université de Montréal, 1940-1980», Mme Collin rappelait que «les facultés de médecine, de droit, de pharmacie et de médecine dentaire sont demeurées, jusqu'à la création des cégeps, des facultés fermées au secteur public […] Et les femmes ayant très peu accès aux collèges classiques étaient nécessairement moins nombreuses que les hommes à pouvoir étudier dans ces facultés traditionnelles et prestigieuses».

Johanne Collin ajoute que c’est «par le biais de facultés, d'écoles et de nouveaux programmes explicitement destinés aux femmes – nursing, diététique, réadaptation et autres – que les femmes ont accédé à partir des années 40 et 50 à un enseignement professionnel à l'UdeM». Et encore, ces programmes avaient généralement des exigences moindres à l'admission que ceux des facultés menant aux professions libérales traditionnelles, certains ayant même été transférés dans les cégeps après la création de ces établissements.

C’est d’ailleurs à partir de ce moment qu’on a vu les femmes entrer dans ces facultés. Mme Collin évoque qu’en pharmacie la proportion des effectifs féminins est passée de 15 % en 1960 à 60 % en 1980, tandis qu’en optométrie elle a fait un bond de 8 % à 64 % au cours de la même période.

* Un merci tout spécial à à Éléonore Aubut-Robitaille, de la Division de la gestion de documents et des archives de l'UdeM.

**Certains éléments évoqués dans ce texte sont tirés d'un article de Forum paru le 6 mars 2000.

![«Étudiantes pratiquant des techniques durant un laboratoire [dans un cours de réadaptation]», 1956](/public/nouvelles/Archives_images/2022/03/8270060166_b253b766c3_o.jpg)

![«Photographie des femmes membres du comité de l’AGEUM [Association générale des étudiants de l’Université de Montréal]» (année non précisée)](/public/nouvelles/Archives_images/2022/03/8270060254_84b5707c89_o.jpg)