Croissance des bactéries: les différences évolutives ouvrent une voie aux traitements

Une équipe internationale de scientifiques dirigée par Yves Brun, professeur au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal, a découvert que des espèces bactériennes étroitement apparentées utilisent des stratégies différentes pour construire leurs parois cellulaires.

Cette découverte devrait permettre d'orienter de nouvelles approches dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques, affirme l’équipe de recherche dans un article publié en juin dans Nature Communications.

Formée de collègues du département d’Yves Brun ainsi que de l'Institut national de la recherche scientifique et de l'Université de l'Indiana, l'équipe a utilisé des techniques de microscopie avancées et des sondes fluorescentes pour suivre la croissance bactérienne.

Les résultats révèlent une diversité inattendue dans les schémas d'élongation des parois, centrée sur la synthèse du peptidoglycane, une cible importante de plusieurs classes d'antibiotiques, y compris la pénicilline.

«Ce que nous pensions être un processus relativement uniforme s'avère en fait beaucoup plus variable, même entre des espèces très proches, déclare Yves Brun, auteur principal de l'étude. Cette variabilité peut représenter de nouveaux points de fragilité qui pourraient être exploités pour mettre au point de nouveaux antibiotiques.»

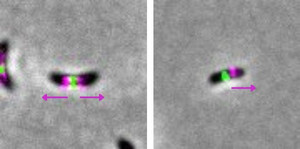

L'étude s'est concentrée sur la famille des Caulobacteraceae. Les chercheurs et chercheuses ont comparé Caulobacter crescentus, un organisme modèle, avec Asticcacaulis excentricus, une espèce apparentée. Alors que la première allonge sa paroi de manière bidirectionnelle à partir du centre, la seconde ne le fait que vers un pôle cellulaire. Ce changement est associé à un déplacement de l'enzyme PBP2, une cible classique des antibiotiques.

Mais ce n'est pas tout. «C'est en observant cette diversité évolutive inattendue entre des espèces étroitement liées que nous avons eu l'idée de tester si les modes d'élongation pouvaient également varier en fonction de l'environnement», explique Marie Delaby, copremière auteure et postdoctorante dans le laboratoire d'Yves Brun.

«Et effectivement, les nouvelles données que nous avons obtenues depuis la soumission de l'article [à Nature Communications en novembre dernier] montrent que ces mécanismes ne sont pas seulement déterminés par la génétique, mais qu'ils peuvent aussi s'adapter aux conditions environnementales», mentionne Yves Brun.

Il poursuit: «L'étude de l'évolution ne sert donc pas qu’à reconstituer l'histoire des bactéries. Elle peut également révéler des formes de variabilité peu connues, ce qui est utile pour mieux comprendre et éventuellement contrer la résistance aux antibiotiques.»

Les observations de l'équipe d'Yves Burn indiquent que certaines bactéries peuvent moduler activement leur croissance en fonction du contexte, ce qui compliquerait l'action des traitements actuels. En prenant en compte cette plasticité, les scientifiques espèrent contribuer à l’élaboration de stratégies mieux adaptées pour cibler les bactéries dans différents environnements.

«Nous devons cesser de considérer la synthèse de la paroi bactérienne comme une cible fixe et universelle, conclut Yves Brun. Il s'agit d'un processus plus dynamique que nous le pensions, influencé par l'évolution et l'environnement. Cette prise de conscience peut enrichir nos approches de la mise au point de nouveaux traitements.»