Dans l’infrarouge, la quête des mondes lointains livre ses premiers résultats

Le Near-Infrared Planet Searcher (NIRPS) marque une nouvelle étape dans l’exploration de l'Univers avec la publication de ses premiers résultats scientifiques dans la revue Astronomy & Astrophysics. Ce spectrographe à haute résolution, spécialement conçu pour détecter les exoplanètes et analyser leurs atmosphères, représente une avancée technologique majeure dans la recherche de mondes habitables au-delà de notre système solaire.

Un instrument hyperperformant installé au Chili

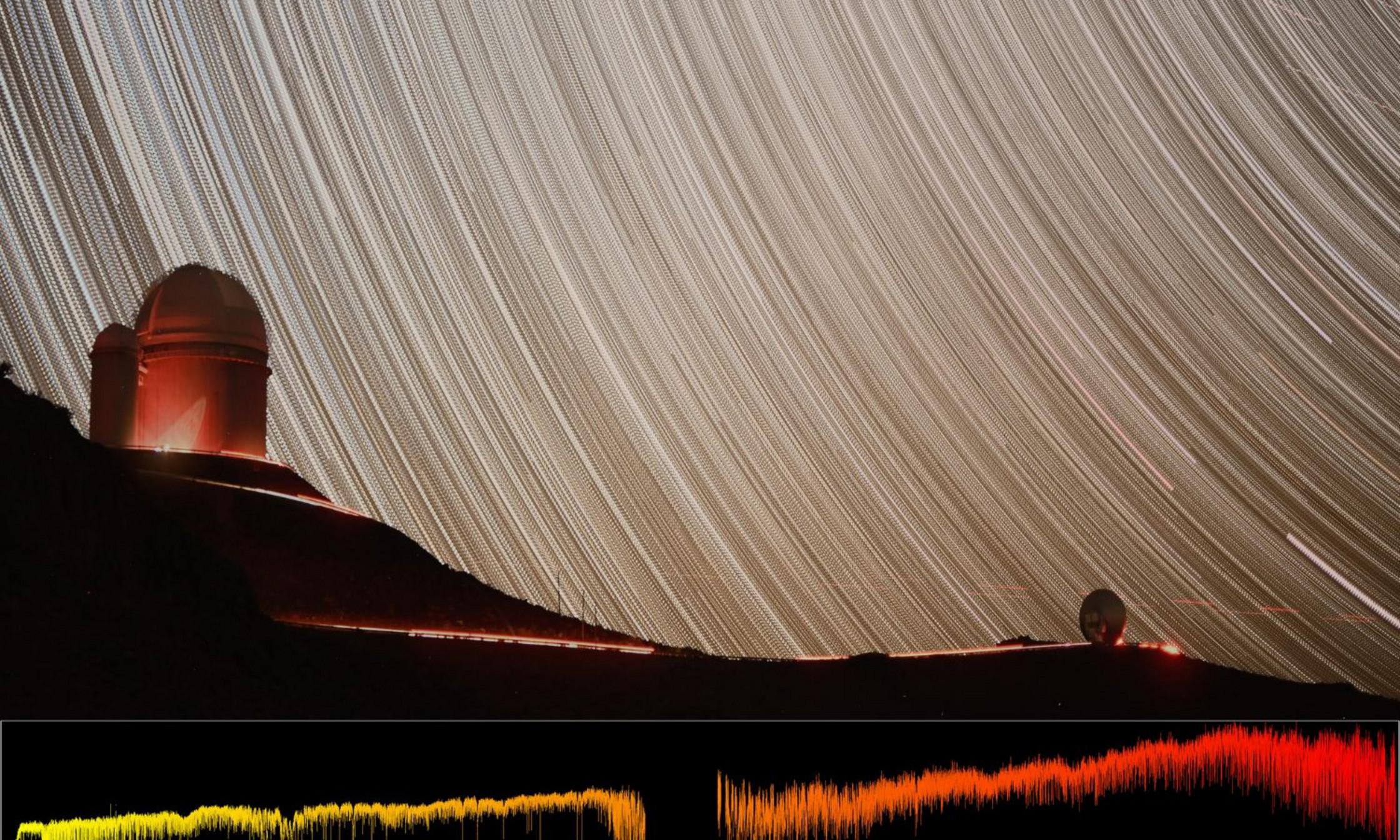

Opérationnel depuis avril 2023, le NIRPS est installé sur le télescope de 3,6 mètres de l’Observatoire de La Silla au Chili. Cet instrument est le fruit d’une collaboration internationale exceptionnelle réunissant plus de 140 spécialistes issus de six pays : Canada, Suisse, Espagne, Portugal, France et Brésil, avec le soutien de l’Observatoire Européen Austral (ESO). L’équipe canadienne, notamment celle de l’Observatoire du Mont-Mégantic et de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes de l’Université de Montréal, a joué un rôle crucial dans ce projet.

La spécificité du NIRPS réside dans sa capacité à observer dans l’infrarouge proche, ce qui le rend particulièrement efficace pour étudier les étoiles froides et rouges appelées naines M. Ces astres, les plus nombreux de notre galaxie, émettent principalement leur lumière dans l’infrarouge, rendant le NIRPS idéal pour détecter des planètes de petite taille similaires à la Terre autour de ces étoiles.

Une synergie technologique unique

L’une des innovations les plus remarquables du NIRPS est sa capacité à fonctionner en tandem avec HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher), un spectrographe qui observe dans le visible et opère sur le même télescope depuis 2003. Cette combinaison permet d’observer simultanément une même étoile dans le visible et l’infrarouge, offrant une capacité rare de distinguer les véritables signaux planétaires du « bruit » causé par l’activité stellaire comme les éruptions, les taches ou l’activité magnétique.

L’instrument est également équipé d’un système d’optique adaptative qui corrige les distorsions atmosphériques terrestres, améliorant ainsi la qualité des observations tout en maintenant un design compact et efficace. Cette technologie permet d’atteindre une précision remarquable de l’ordre du mètre par seconde, comparable aux meilleurs instruments opérant dans le visible.

Une méthode de détection sophistiquée

Le NIRPS utilise la méthode des vitesses radiales pour détecter les exoplanètes, en mesurant les minuscules mouvements de va-et-vient d’une étoile causés par la présence d’une planète en orbite. Détecter une planète aussi légère que la Terre autour d’une naine M représente un défi considérable, nécessitant une précision de l’ordre de 3,6 km/h. Selon René Doyon, cochercheur principal du projet et professeur à l’Université de Montréal, « pour la première fois, nous atteignons une précision inférieure au mètre par seconde en infrarouge, comparable à celle des meilleurs instruments dans le visible. »

Au-delà de la détection planétaire, le NIRPS excelle dans l’analyse des atmosphères des exoplanètes grâce à sa sensibilité infrarouge qui permet d’identifier des signatures chimiques clés comme la vapeur d’eau, l’hélium ou le méthane.

Les premiers résultats scientifiques du NIRPS

Les premiers résultats du NIRPS démontrent déjà sa puissance scientifique. Une équipe espagnole dirigée par Alejandro Suárez Mascareño a confirmé l’existence de Proxima Centauri b, une planète semblable à la Terre située dans la zone habitable de notre étoile la plus proche. Cette équipe a également détecté des indices d’une seconde planète encore moins massive autour de la même étoile, soulignant la remarquable sensibilité du NIRPS aux planètes de faible masse.

Parallèlement, une étude menée par Romain Allart, chercheur au postdoctorat à l’Université de Montréal et à l’IREx, a révélé la présence d’une queue de gaz d’hélium s’échappant de l’atmosphère de WASP69 b, une exoplanète de la masse de Saturne. Cette observation détaillée apporte de nouvelles informations cruciales sur l’évolution des atmosphères planétaires sous l’effet du rayonnement stellaire intense.

Un avenir prometteur pour la recherche exoplanétaire

En échange de la construction de l’instrument, le consortium a obtenu 725 nuits d’observation garanties de la part de l'ESO, représentant 40 % du temps du télescope. Cette allocation exceptionnelle permet à l’équipe de recevoir de nouvelles données quotidiennement et de poursuivre trois objectifs principaux : rechercher des planètes autour des naines M, mesurer la masse de planètes connues et étudier les atmosphères d’exoplanètes variées.

Le NIRPS jouera un rôle stratégique dans l’identification des cibles les plus prometteuses pour les observations atmosphériques avec le télescope spatial James Webb, et ultérieurement dans la recherche de biosignatures avec le futur télescope géant européen actuellement en construction. Comme l’affirme le cochercheur principal du NIRPS, François Bouchy, de l’Observatoire de Genève, « le NIRPS est le fruit de l’expérience acquise avec les spectrographes précédents, de technologies innovantes et d’une collaboration internationale exceptionnelle ».

Cette nouvelle génération d’instruments ouvre des perspectives inédites dans la quête de mondes habitables, rapprochant l’humanité de la découverte potentielle de signes de vie au-delà de notre système solaire.