Le VIH/sida dans la ville

«C’est important de rendre visible la recherche, et pas seulement pour le public scientifique», affirme Olivier Vallerand, professeur à l’École de design de l’Université de Montréal, qui s’intéresse à la conception d’environnements inclusifs. Cette mise en lumière est d’autant plus importante pour l’histoire de certaines sous-cultures. «Les populations marginalisées n’ont pas souvent accès à l’histoire visible officielle», souligne-t-il.

Alors qu’il travaillait sur l’incidence du VIH/sida sur l’environnement bâti à Montréal, Olivier Vallerand a été mis en contact avec la compagnie de théâtre La Messe Basse, qui préparait la pièce de théâtre Corps fantômes, portant sur le même thème. «On a fait un travail similaire en interviewant des militants des années 1980 et 1990, raconte-t-il. Il y avait un fort recoupement dans nos démarches.»

Celui qui est également responsable du programme de design d’intérieur à la Faculté de l'aménagement de l'UdeM a donc profité des ateliers thématiques de troisième année du baccalauréat pour confier à ses étudiantes la conception d’expositions sur ce sujet qui pourraient être présentées en parallèle à la pièce de théâtre. «Durant cet atelier, les groupes sont la plupart du temps appelés à concevoir des projets imaginaires. Mais depuis quelques années, on essaie que ça mène à des projets concrets», indique-t-il.

Après avoir étudié les scénarios soumis par les 14 étudiantes de l’atelier de l’automne 2024, le professeur, ses auxiliaires de recherche, la chargée de formation pratique Aude Beauchamp-Bourdeau et des représentants de la compagnie de théâtre en ont sélectionné deux. Les expositions seront à l’affiche à l’automne dans la salle d’exposition de la Place-des-Arts de même que dans le foyer du théâtre Duceppe.

Les villes modifiées par les pandémies

Durant la pandémie de COVID-19, le professeur est appelé à parler de l’évolution des espaces intérieurs et résidentiels en réponse au virus. Parallèlement, de nombreux activistes du VIH/sida remarquent les similitudes entre cette pandémie et celle des années 1980 et 1990. «Je me suis dit qu’il serait intéressant de combiner ces deux choses et de regarder l’influence du VIH sur l’environnement bâti, autant dans les espaces intérieurs que dans l’utilisation de l’architecture pour passer des messages. C’est une porte intéressante pour raconter l’histoire sociale et culturelle du VIH», note-t-il.

Grâce à l’obtention d’une subvention du Fonds de recherche du Québec, le chercheur a mené une quinzaine d’entrevues avec des militants pour mieux comprendre notamment comment l’environnement bâti a été modifié pour répondre à la crise. «Un exemple de base est l'aménagement de parcs commémoratifs, mais un autre serait l’invention d’une nouvelle typologie d’habitation», relate-t-il. Ni appartements ni résidences pour personnes âgées, les maisons d’accompagnement en fin de vie ont en effet permis aux malades de mourir dans la dignité avec les soins nécessaires en même temps qu'elles ont contribué à visibiliser la pandémie.

La mise en espace d’une recherche

Ce sont ces entrevues et résultats de recherche que les étudiantes ont explorés pour concevoir leurs scénarios d’exposition. «Je leur avais lancé le défi de partir de notre matériel pour en tirer leur propre interprétation et construire leur vision de mise en espace de ce travail», remarque Olivier Vallerand. Les étudiantes, qui ont grandi dans une époque où ce diagnostic n’est plus un arrêt de mort, mais une maladie chronique, ont été fortement marquées par la répression policière et les tensions entre les forces policières, les militants et les communautés marginalisées. «Ce fut une surprise parce que c’est quelque chose que nous n’avions pas fait ressortir», constate-t-il.

Ainsi, la proposition de Laury Côté et Marguerite Picard pour la salle d’exposition de la Place-des-Arts rend visibles certaines tactiques des activistes. Une ligne du temps place d’abord les moments marquants de la crise, accompagnée d’extraits de journaux qui illustrent la stigmatisation que vivaient les malades à l’époque. Plus loin, des photos, presque à plat près du sol, évoquent les die-in, ces mises en scène illustrant la mort. «Les militants utilisaient la ville pour rendre visibles les corps malades et la mort», rappelle Olivier Vallerand. En plus d’une section sur l’utilisation des lieux clés (saunas, bars gais) comme espaces de prévention et d’une autre sur les lieux de mémoire construits (par exemple le parc de l’Espoir), une zone a été réservée au cœur de l’exposition pour permettre aux gens de se recueillir. «On y trouve de la documentation, de même qu’un endroit où les gens peuvent laisser leurs témoignages, qui pourraient être utilisés dans de futures recherches», ajoute-t-il.

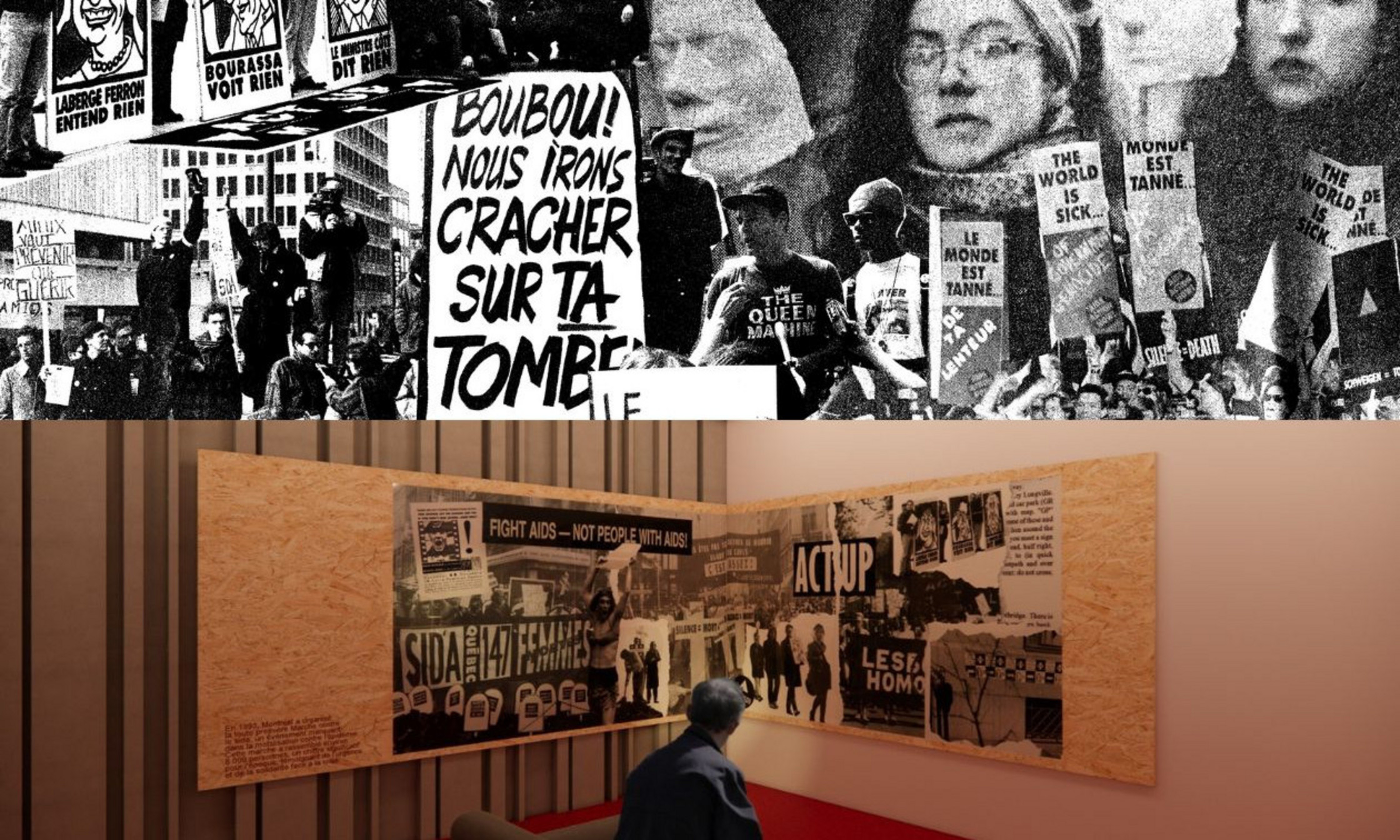

Dans le foyer du théâtre Duceppe, des images de manifestations et des extraits d’entrevues faites dans le cadre du projet de recherche et de la pièce de théâtre sont affichés sur des panneaux de contreplaqué. Les étudiantes Léa Dos Santos Riboux et Éléonore Leimanis, avec la collaboration de Talia Viardot, ont voulu représenter les manifestations dans la ville en écho aux tactiques de collages urbains du groupe ACT UP (une abréviation de AIDS Coalition to Unleash Power), une association internationale de lutte contre le sida. Elles proposent aussi une œuvre conçue à partir de photos d’époque, où des silhouettes rouges côtoient des scènes de camaraderie entre des bénévoles qui sourient. «Ça illustre la tension entre les manifestants qui célèbrent et le contexte très dramatique», explique le professeur. Des extraits de vidéos seront par ailleurs projetés sur un échafaudage.

Ce dialogue des générations a permis de vulgariser la recherche de manière différente et dynamique. «C’était vraiment enrichissant de voir ce que les étudiantes ont retenu de nos travaux et comment elles se les sont réappropriés», conclut Olivier Vallerand.