Dans la pénombre de la grotte d'Arma delle Manie, en Italie, Julien Riel-Salvatore et son équipe grattent délicatement les couches sédimentaires avec leurs truelles. Chaque mouvement de l’outil peut révéler un fragment d'os, un éclat de pierre taillée ou un vestige de foyer vieux de 40 000 ans. Ces chercheuses et chercheurs canadiens et italiens tentent d’éclaircir une grande énigme de l'anthropologie: que sont devenus les derniers Néandertaliens d'Europe?

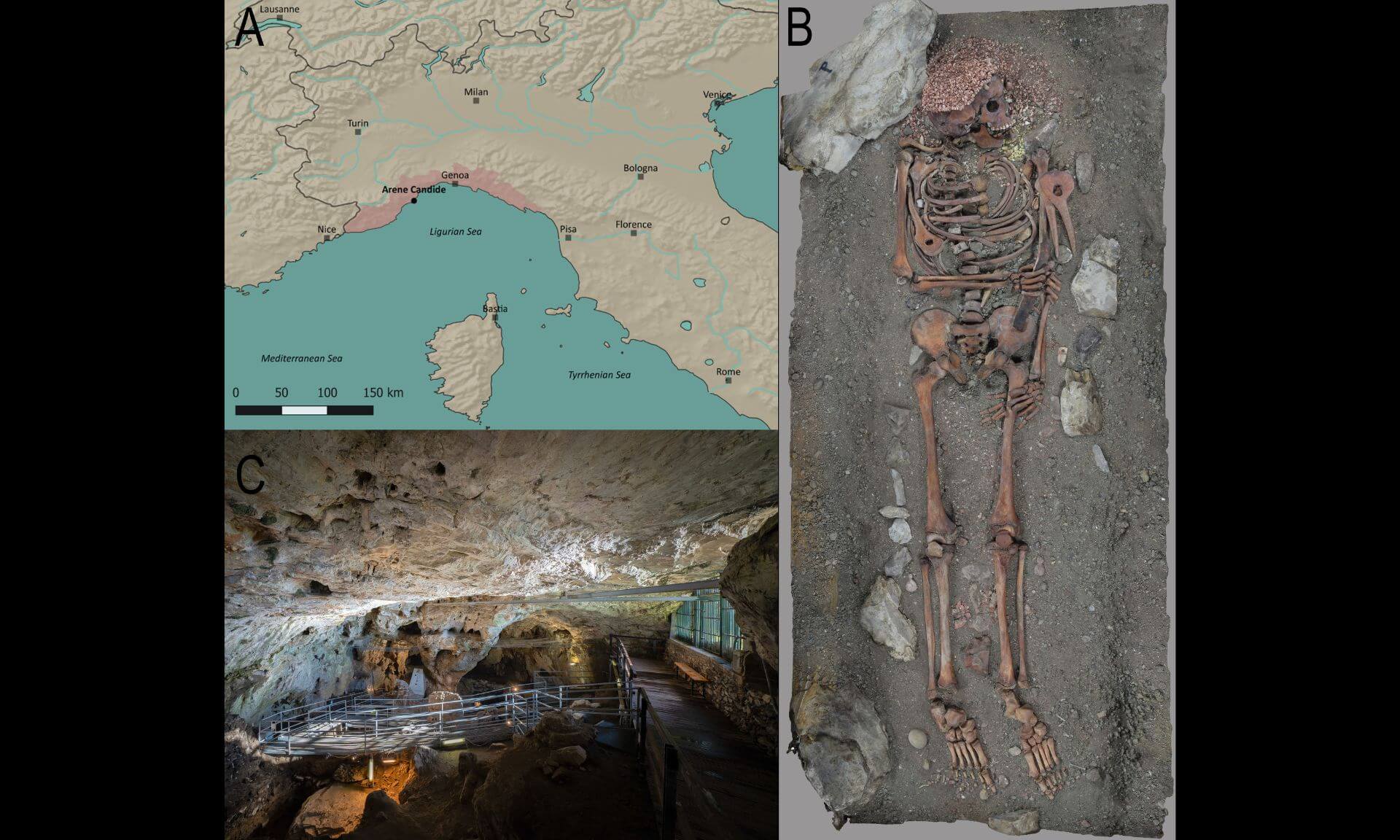

Du 3 au 29 juin, l'équipe internationale a repris les fouilles interrompues il y a 40 ans dans cette immense caverne située en Ligurie, armée cette fois de technologies de pointe et de méthodes de documentation révolutionnaires. Trois étudiantes de l'Université de Montréal accompagnaient le professeur Riel-Salvatore, soit Amélie Vallerand, doctorante, Estelle Maitre, inscrite à la maîtrise, et Alice Fournier, qui termine son baccalauréat avant d'entamer des études aux cycles supérieurs.

Cette collaboration internationale réunit les forces de l'Université de Montréal, de l'Université de Gênes et de l'Université de Bologne. Des chercheurs de Gênes et un postdoctorant de Bologne ont joint leurs efforts à ceux des Canadiens dans un travail visant à percer les secrets d'un site historiquement riche.