Comment protéger le territoire face aux inondations?

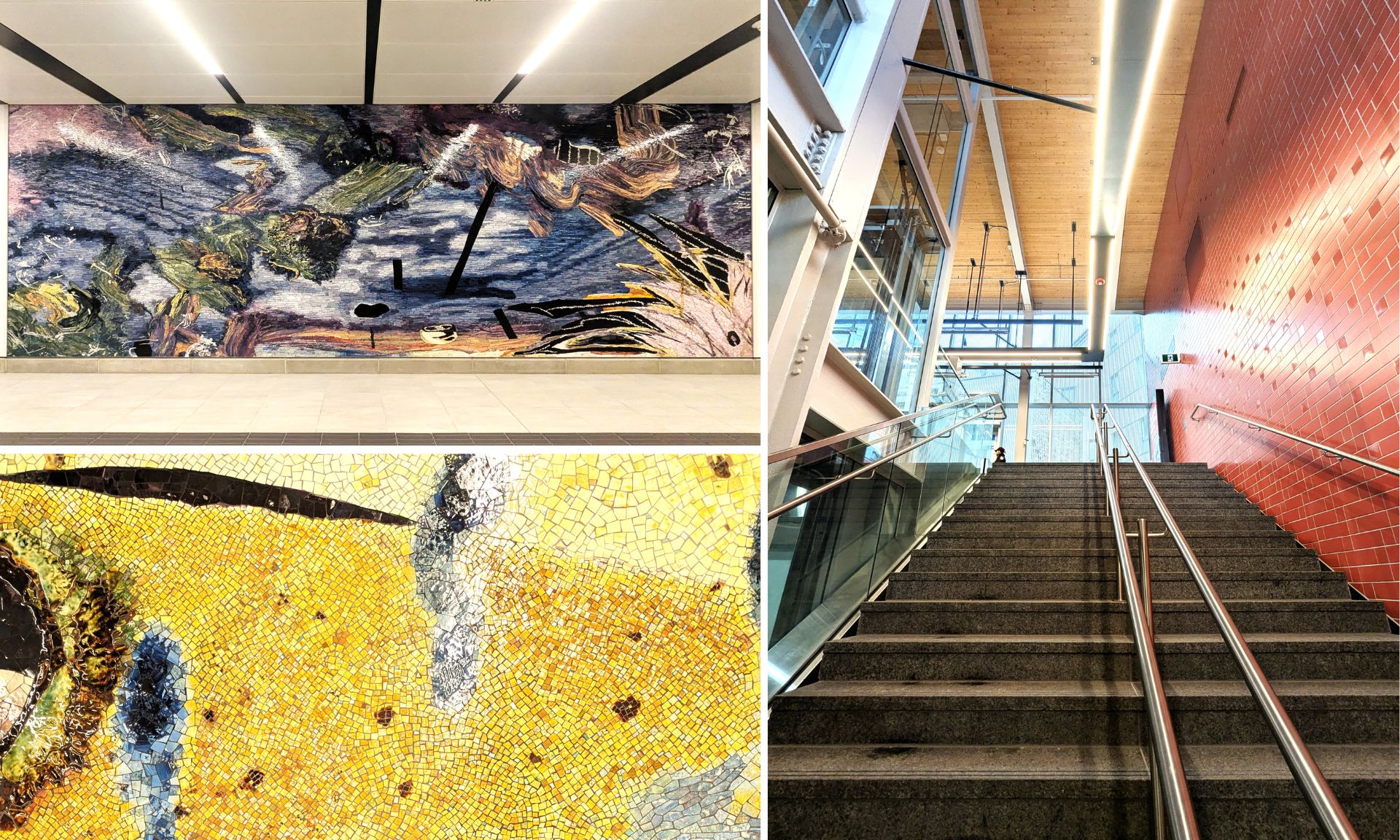

Les 6 et 7 juin, la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal a accueilli deux journées de conférences sur le thème «Villes inondables: collaborations élu·e·s – chercheur·e·s pour la résilience de nos collectivités». Ces rencontres, qui ont eu un franc succès, ont réuni plus de 10 maires et mairesses de France et du Québec ainsi qu’une trentaine de chercheurs et de chercheuses de cinq facultés de l’UdeM et de huit universités.

Organisée par l’équipe ARIAction de l’UdeM, l’activité a suscité des échanges très riches entre les divers intervenants sur l’adaptation des collectivités aux risques, une première au Québec.

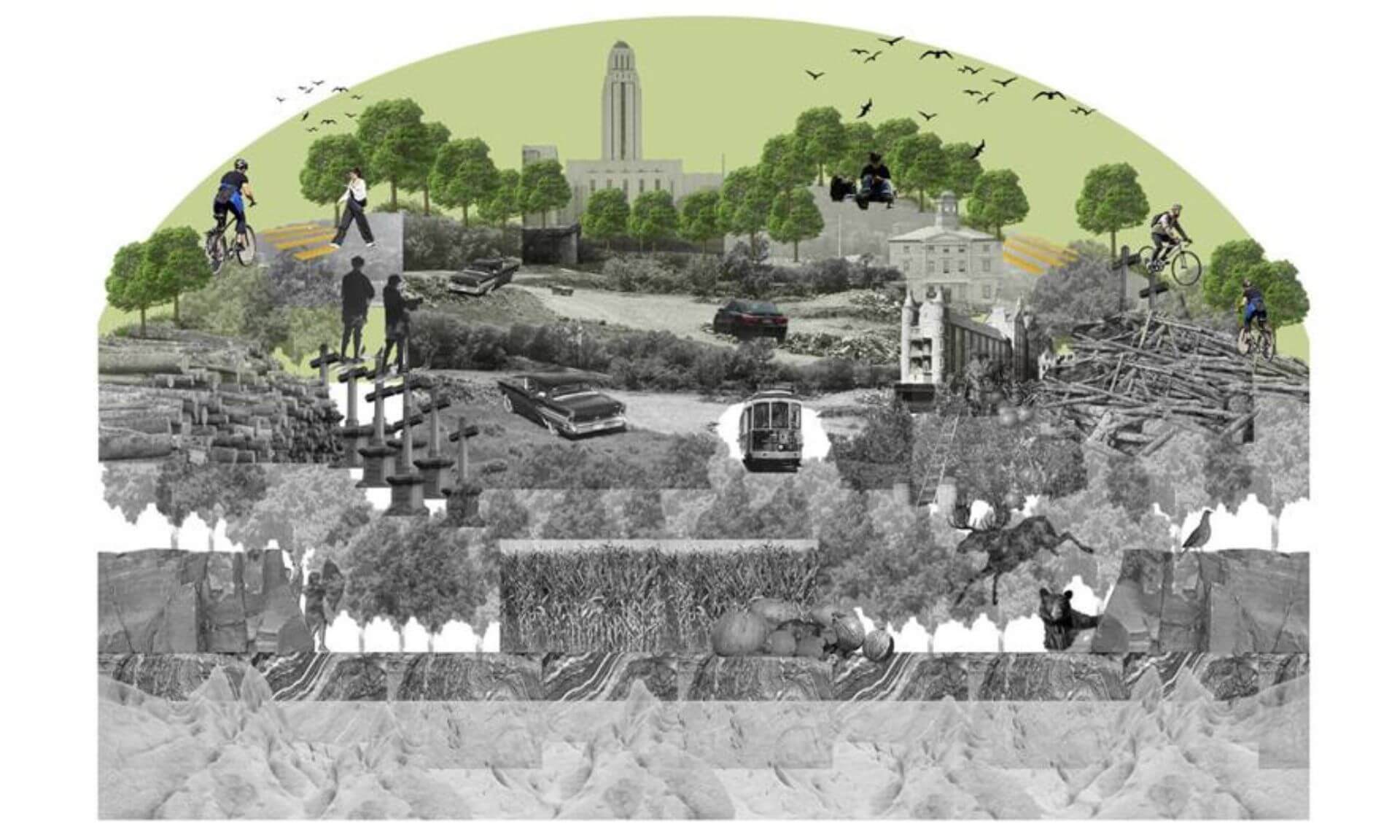

Une des séances de la première journée, sur le thème «Universités et le futur des villes: de la recherche à l’action», a mis en lumière l'importance d'une collaboration transdisciplinaire entre universitaires, élus municipaux, professionnels et citoyens pour la mise en œuvre d’actions résilientes sur le territoire. Cette séance a regroupé 15 universitaires et professionnels municipaux et de ministères lors de trois tables rondes, qui ont démontré la richesse et la portée de leur travail coopératif au Québec comme à l’étranger et souligné toute la pertinence de recherches-actions en lien avec le vivant.

Protéger l'environnement pour augmenter la résilience du territoire

Dominic Beaudry, conseiller en aménagement à la Ville de Montréal dans l’équipe Infra-verte du Service de l’eau, a signalé que 1100 réclamations avaient été faites en 2022 et 1200 en 2023 et que 4 recours collectifs avaient été déposés relativement aux inondations dans la métropole, insistant sur l’urgence collective d’agir. Anne-Frédérique Gendron-St-Marseille, experte en gestion des risques d’inondation au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, a comme d’autres invoqué la nécessité d’appliquer un plan de protection du territoire face aux inondations.

Pour augmenter la résilience du territoire, Stéphanie Pellerin, biogéographe et professeure associée au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, a rappelé l’importance de préserver les milieux humides, essentiels pour leurs nombreux services écologiques. Au Québec, la superficie de ces milieux diminue jusqu’à 26 % lors de pluies excessives et de 10 % en période de sécheresse et leur perte entraîne des coûts considérables.

La protection de l’environnement, les solutions basées sur la nature à différentes échelles dans un esprit de collaboration amont-aval et la considération de la santé du vivant sont indispensables à tout aménagement résilient du territoire.

Fructueux partenariats avec les municipalités

De nombreux projets de recherche-action réalisés en partenariat avec les municipalités ont été présentés, comme l’élaboration d'une approche multicritère pour l'évaluation de la résilience en zone inondable à Saint-André-d'Argenteuil, des retours d'expérience sur les sinistres causés par les inondations au Québec ou encore l’amélioration de l’accessibilité des lieux pour les personnes aux besoins spéciaux en collaboration avec l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et une coopérative de solidarité et de soins pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pascal Marceau, du ministère de la Sécurité publique, a mentionné l’importance des retours d’expérience menés en collaboration avec l’Université de Montréal et l’Université Laval pour formuler, grâce à un dialogue constructif, des recommandations utiles au changement.

Ces initiatives de recherche concrète ont porté leurs fruits. Ainsi, à Deux-Montagnes, 63 % des habitants qui résidaient en zone inondable l’ignoraient avant les actions de sensibilisation; à Gatineau, en 2017, 40 % des répondants à des enquêtes disaient ne pas savoir qu’ils vivaient en zone inondable et 85 % ont indiqué qu’ils n’étaient pas prêts à affronter les inondations. Grâce aux retours d’expérience, des outils de communication ont été créés ainsi que des outils d’analyse de la résilience comme RésiliAction. Par ailleurs, des changements concrets dans la règlementation en zone inondable sont effectués. Ces résultats démontrent l'efficacité des actions entreprises par le groupe de recherche ARIAction de l’Université de Montréal.

De l’utilité de travailler de concert

«De multiples changements ont été faits à l’échelle des élus municipaux. On a changé les programmes d’aide financière, on a modifié la règlementation, on a adopté de nouveaux programmes, on a fait plus de prévention», a expliqué Stéphanie Forest-Lanthier, directrice régionale au ministère de la Sécurité publique pour la région de Montréal-Laval. Elle a souligné ce besoin pour les universitaires et les élus de travailler ensemble.

«Grâce à la collaboration des chercheurs, nous pouvons amener leurs travaux sur le terrain, a quant à lui déclaré Dominic Beaudry. Les recherches universitaires permettent à la Ville de Montréal de se baser sur des données topographiques fiables. Cela rend possible un changement de paradigme dans la façon d’aménager la voirie, les parcs, les places publiques et la construction de bâtiments.»

Coopérer internationalement pour faire face aux inondations

Les intervenants ont également souligné l’importance de s’inspirer des pratiques étrangères. Ainsi, Anne Chanal, ingénieure et responsable du groupe sur les risques et les territoires au centre d’expertise français CEREMA, a trouvé inspirants les enseignements tirés des inondations à Baie-Saint-Paul et à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en particulier l’analyse de vulnérabilité qui intègre les dimensions sociale et psychosociale de l’évènement.

Stéphanie Legoupy, attachée de coopération scientifique et universitaire au consulat général de France à Québec, a ajouté que les défis sont immenses et que, dans ce contexte, il s’avérait nécessaire de partager les expériences vécues au Québec ou ailleurs pour éviter la recherche en silo de solutions sur lesquelles d’autres ont déjà commencé à réfléchir.