Œuvre de la Sainte-Enfance: défaire un nœud de mémoire

«Comme plusieurs, j’avais vaguement entendu parler des “petits Chinois à cinq sous” – la somme varie – quand j’étais enfant», raconte Catherine Larochelle, professeure au Département d’histoire de l’Université de Montréal. Mais même si l'œuvre de la Sainte-Enfance a touché bon nombre de personnes ayant grandi dans les années 1950 et 1960, aucune recherche universitaire ne s’y était encore intéressée. «C’est devenu quelque chose dont on se souvient en se moquant ou avec un sentiment de honte, quelque chose d’à la fois banal et incompréhensible. Pourtant, c’est une œuvre missionnaire qui a eu de l’influence partout dans le monde», souligne-t-elle.

La professeure a donc décidé de s’y plonger et a récemment reçu une subvention Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines pour ce faire.

Une œuvre missionnaire

Fondée en France en 1843, l’œuvre de la Sainte-Enfance est arrivée au Québec en 1851, «presque 100 ans plus tôt que je pensais», s’étonne Catherine Larochelle. Essentiellement une façon de financer des missions d’évangélisation, l’œuvre a ceci de particulier qu’elle s’adressait à des enfants. «Au 19esiècle, et encore en partie au 20e siècle, comme mon étudiant à la maîtrise Benoit Gaudreault et moi l’avons démontré, c’était surtout les jeunes filles qui y participaient volontairement et qui étaient invitées à faire ce “sacrifice”», précise-t-elle.

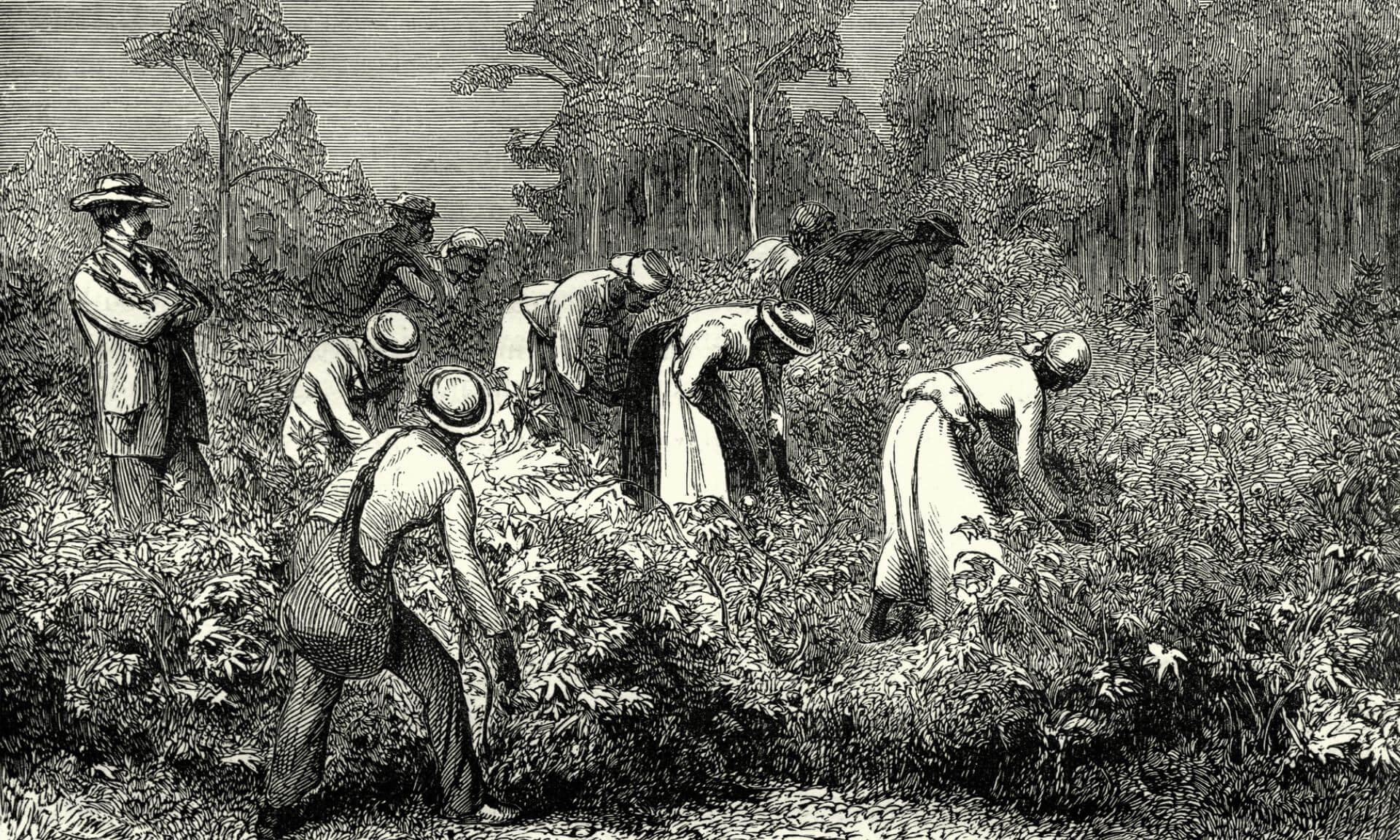

On invitait ainsi les enfants à ramasser et à donner une somme d’argent (1, puis 10, puis 25 cents) pour acheter l’âme d’un enfant dit païen. Lorsqu’ils récoltaient la somme précise, les enfants avaient le droit de choisir le nom du bébé à baptiser. «On a vraiment joué sur cette idée du sauveur blanc», observe Catherine Larochelle. Au plus fort du mouvement, «c’était une obligation dans les écoles primaires du Québec, c’était instauré d’office», dit-elle.

La professeure souhaite donc explorer la mémoire du phénomène et démystifier au passage quelques-uns de ses aspects. Par exemple, si l’image du «petit Chinois» est restée dans les esprits, les missions, elles, se déroulaient en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique du Sud et en Haïti, en particulier après l’expulsion des missionnaires de la Chine communiste. «Une des interprétations qui circule, c’est qu’il s’agissait d’une arnaque. Les gens se demandent où allait cet argent», ajoute-t-elle. La recherche dans les archives permettra notamment de mettre au jour les structures administratives entre la France, le Québec et les missions dans le monde.

Accident de parcours et pas de côté

C’est un peu par hasard que l’historienne s’est intéressée à ce sujet. Durant son doctorat sur la construction de l’altérité dans les écoles québécoises, elle découvre des archives relatives à ce mouvement. L’œuvre de la Sainte-Enfance fait d’ailleurs l’objet du dernier chapitre de sa thèse (et du livre qui en a été tiré). «J’ai vu comment les enfants étaient eux-mêmes impliqués – et notamment émotionnellement», rapporte celle dont la curiosité est piquée par cette idée de sauver des enfants grâce à d’autres enfants.

Au cours d’un voyage de recherche à Rome en 2022, elle et son collègue du Département d’histoire Ollivier Hubert visitent les archives de l’association de la Sainte-Enfance, qui existe toujours aujourd’hui. «Mais il n’y avait pas d’archiviste ni de structure de recherche. Nous avons été parmi les rares – peut-être les premiers – chercheurs à ouvrir les boîtes concernant le Canada», relate-t-elle.

Dans ces cartons, ils trouvent des archives relatives aux balbutiements du système de pensionnats indiens dans les missions de l’ouest du Canada de même que des documents provenant des diocèses canadiens qui contribuaient à l’œuvre. «Il y avait de la correspondance sur l’administration de l’œuvre, mais aussi beaucoup de lettres de femmes pauvres qui avaient donné, qui étaient comme des bouteilles à la mer», poursuit-elle. De ce dossier est né l’essai Marie-Louise et les petits Chinois d’Afrique, «un pas de côté» qui se veut une réflexion autour de ces lettres.

Les suites d’un projet de recherche

Depuis, Catherine Larochelle travaille à mettre sur pied sa programmation de recherche. «Mon but est d’étudier la période la plus intense de la Sainte-Enfance, soit celle entre les années 1950 et 1960, dont plusieurs se souviennent», résume-t-elle.

Elle souhaite mieux comprendre son fonctionnement grâce aux archives, mais également mener des entrevues avec des personnes ayant connu cette époque ou s’étant fait raconter cette histoire. «Je veux préserver la mémoire de ce mouvement missionnaire au Québec», affirme Catherine Larochelle, qui rappelle que plusieurs œuvres de culture populaire évoquent les «petits Chinois à 10 sous», de La petite vie à Michel Tremblay en passant par le dernier roman de Kev Lambert.

Un défi de taille, soulève-t-elle: «Je suis fébrile et angoissée, c’est la première fois que je vais entreprendre un projet avec des humains vivants, et le potentiel de témoins est immense !» La chercheuse aimerait interviewer au moins une trentaine de personnes, possiblement en groupe de discussion, mais celles et ceux qui le désirent pourront aussi envoyer un témoignage écrit. Appuyée par les étudiants Fabien Bourdeau et David Vaillant, Catherine Larochelle a lancé son appel de témoignages dans les derniers jours et des volontaires se sont déjà manifestés.

Ce projet de recherche permettra d’explorer plusieurs thèmes: «Ça touche aux questions raciales, à la construction de la relation avec l’autre, et l’enfance a une influence sur toute notre vie», remarque-t-elle. En s’intéressant aux enfants, la chercheuse se penche par ailleurs sur un pan de l’histoire souvent mis de côté, sans compter les défis interprétatifs de ces rares sources.

À terme, Catherine Larochelle souhaite créer une pièce de théâtre documentaire. «Il y a plusieurs choses qui se croisent: la religion, la question raciale, la colonisation, la classe sociale. Je sens que c’est un nœud de mémoire, et la pièce pourrait permettre un travail de dialogue, mais aussi d’apaisement», conclut-elle.