Pirouettes sans vertige: tout se passe dans la tête… mais pas comme on le pensait!

Comment font les danseuses et les danseurs expérimentés pour enchaîner les pirouettes sans chanceler ni ressentir de vertiges?

Selon la principale théorie scientifique à ce sujet, ils auraient développé une capacité de «suppression généralisée de la signalisation vestibulaire». En d'autres termes, ils pourraient volontairement ignorer les signaux provenant du système vestibulaire, cette partie de l'oreille interne responsable de la détection des mouvements de la tête et du maintien de l'équilibre.

Mais est-ce bien le cas?

C’est ce qu’a vérifié Karina Moïn-Darbari, de l'École d'orthophonie et d'audiologie de l’Université de Montréal, dans son projet de doctorat réalisé sous la direction des professeurs François Champoux et Maxime Maheu. Les résultats de ses travaux ont été publiés dans la revue NeuroReport.

Une expérience «galvanisante»!

Pour vérifier l’hypothèse en question, Karina Moïn-Darbari et ses collègues ont recruté 38 femmes, réparties en deux groupes égaux. Le premier groupe comprenait 19 danseuses expérimentées, s’exerçant en moyenne 12 heures par semaine depuis plus de 16 ans. Le groupe témoin était pour sa part composé de 19 femmes qui ne pratiquaient pas la danse de façon assidue.

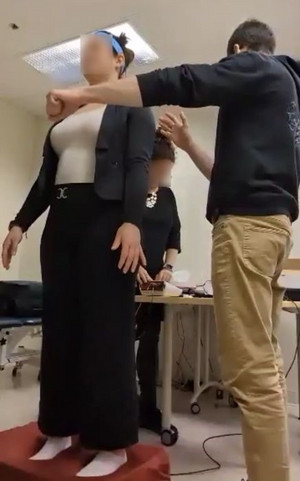

Pour évaluer le contrôle postural, l’équipe a eu recours à une plateforme de force, un dispositif analogue à une balance électronique, capable de mesurer avec précision les oscillations du corps. Les participantes ont été soumises à quatre conditions: yeux ouverts et yeux fermés, sur une surface stable et une surface instable.

L'innovation principale de cette étude réside dans l'utilisation de la stimulation vestibulaire galvanique. Cette technique consiste à appliquer un courant électrique de faible intensité sur les mastoïdes, les os situés derrière les oreilles, pour stimuler le système vestibulaire. Cette stimulation provoque une sensation d'oscillation comparable à celle ressentie sur un bateau en mouvement.

Les danseuses ont un meilleur contrôle postural, mais…

Les résultats obtenus dans les conditions de base ont confirmé que les danseuses avaient un meilleur contrôle postural que le groupe témoin, particulièrement lorsqu'elles se tenaient debout sur une surface instable avec les yeux ouverts. Leur surface d'oscillation était très réduite, témoignant d'un équilibre supérieur.

Or, lors de la stimulation vestibulaire galvanique, les danseuses n'ont pas réagi plus favorablement à cette perturbation artificielle. Elles ont oscillé de manière semblable aux femmes du groupe témoin, ce qui remet en question l'hypothèse d'une suppression généralisée du système vestibulaire.

«Cette observation laisse entendre que les mécanismes responsables de l'équilibre exceptionnel des danseurs sont plus complexes que ce qu’on avait initialement supposé, souligne Karina Moïn-Darbari. L'absence de différence entre les groupes lors de la stimulation passive indique que les danseurs ne peuvent pas simplement désactiver leur système vestibulaire quand ils le veulent.»

Ainsi, l'analyse des résultats a orienté l'équipe de recherche vers une autre explication. La différence fondamentale résiderait dans la nature du mouvement, soit le fait d’être actif ou passif.

«Lorsque les danseuses exécutent leurs pirouettes, elles créent elles-mêmes le mouvement, permettant à leur système nerveux d'anticiper et de compenser les perturbations sensorielles», suggère la doctorante.

Cette capacité d'anticipation repose sur ce que les neuroscientifiques appellent la modulation descendante: le cerveau peut prédire les conséquences sensorielles d'un mouvement volontaire et ajuster en conséquence les signaux transmis aux régions responsables de la perception du vertige et de l'équilibre.

«En revanche, lors de la stimulation vestibulaire galvanique, la perturbation vient de l'extérieur et reste imprévisible, précise Karina Moïn-Darbari. Dans ce contexte, le système nerveux ne peut pas anticiper ni moduler la réponse, ce qui explique que les danseuses aient été autant affectées que les non-danseuses par cette stimulation passive.»

Le rôle du cervelet dans l'adaptation neuroplastique

Des études d'imagerie cérébrale en neurosciences ont révélé que l'entraînement en danse entraîne des modifications structurelles mesurables dans une partie du cerveau appelée vermis antérieur du cervelet. Celui-ci jouerait un rôle central dans la modulation des signaux vestibulaires pendant les mouvements volontaires.

«Ces changements anatomiques reflètent la plasticité cérébrale, soit la capacité du cerveau à se réorganiser en fonction de l'expérience et de l'entraînement, ajoute la chercheuse. Les personnes qui font de la danse pendant plusieurs années acquièrent ainsi une représentation interne plus précise de leur corps, ce qui leur permet d'optimiser leur contrôle moteur et postural.»

Cette neuroplasticité explique donc pourquoi les danseuses et les danseurs d’expérience excellent dans les conditions où ils contrôlent leurs mouvements, mais ne profitent pas d'un avantage particulier quant aux perturbations imposées. Ils disposent d’un atout en contexte de mouvements volontaires.

Des retombées cliniques et thérapeutiques

Les chutes représentent un problème de santé publique majeur chez les personnes âgées, constituant la première cause de décès accidentel dans cette population. Dans cette perspective, cette recherche revêt une importance particulière, car elle vise à mieux comprendre les mécanismes du contrôle postural pouvant contribuer à déterminer les interventions préventives les plus appropriées.

«La mise en lumière de deux voies neurologiques distinctes – l’une pour les mouvements actifs et l’autre pour les perturbations passives – ouvre la voie à des approches thérapeutiques différenciées, mentionne Karina Moïn-Darbari. Les programmes de réadaptation pourraient être conçus en fonction des déficits spécifiques de chaque patient, optimisant ainsi leur efficacité.»

«Notre étude souligne aussi l'importance de l'entraînement actif dans le développement du contrôle postural. Les interventions basées sur des mouvements volontaires et contrôlés pourraient s'avérer plus bénéfiques que les approches passives pour améliorer l'équilibre et prévenir les chutes», conclut-elle.