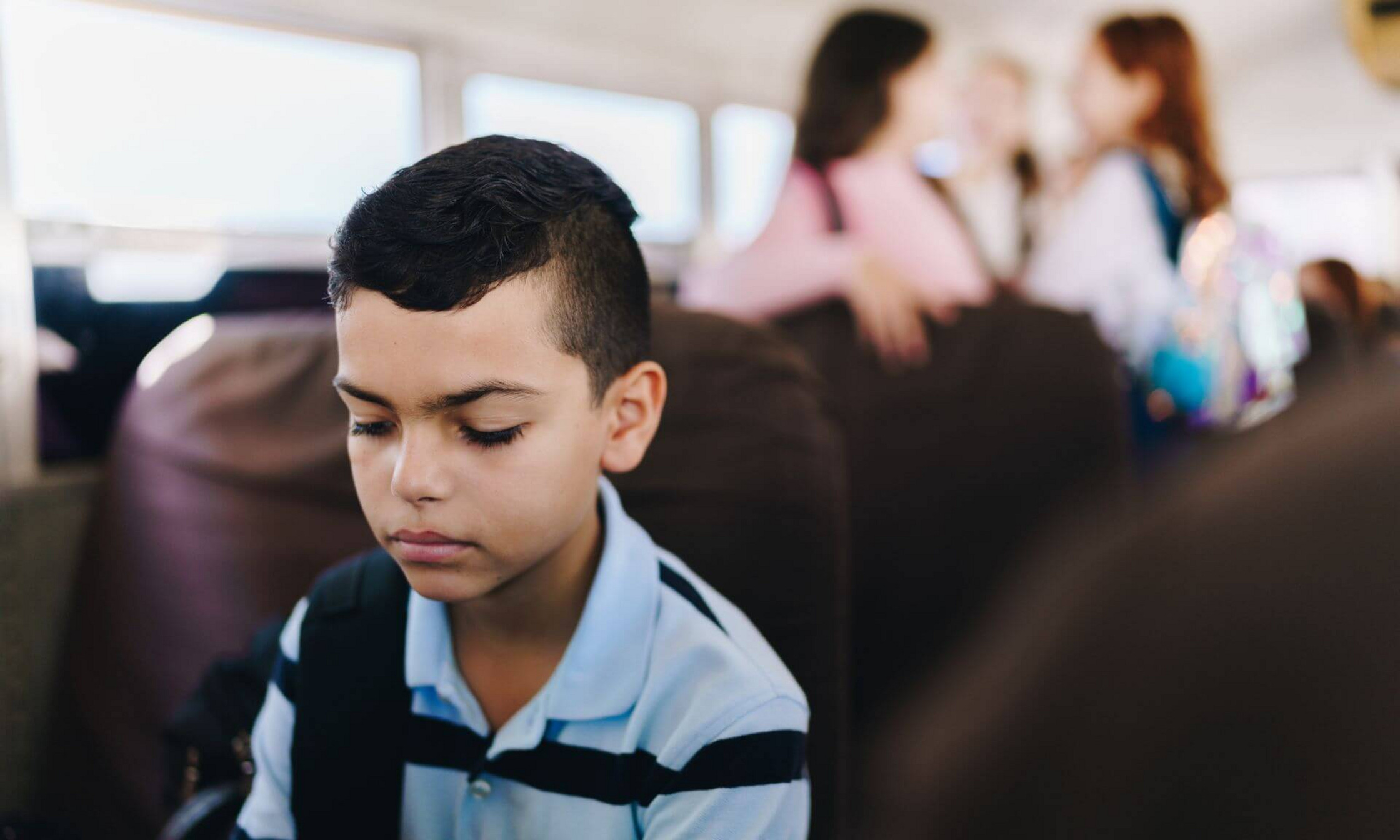

Anxiété, nervosité, difficultés de concentration: les symptômes de détresse émotionnelle chez les enfants québécois de 11 ans ont légèrement augmenté de 1993 à 2022.

C'est ce que révèle une étude réalisée par Ophélie A. Collet, sous la direction de Sylvana Côté, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheuse au CHU Sainte-Justine, et dont les résultats ont été publiés dans la revue European Child & Adolescent Psychiatry. L’étude repose sur l’analyse de données relatives à près de 7000 enfants âgés de 11 ans, répartis en trois cohortes représentatives, soit les années 1993, 2009 et 2022.

Ces données proviennent de l’Étude longitudinale des enfants de maternelle au Québec, lancée en 1986, l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, amorcée en 1997, et l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, entamée en 2016.

Le regard des enseignants comme baromètre

Selon Sylvana Côté, la force de cette étude réside dans l'utilisation du même questionnaire validé, sur trois décennies, au sein de populations représentatives d’enfants.

«Les enseignants et enseignantes ont un sens du normatif, explique la professeure. Parce qu'ils sont en présence d'un grand nombre d'enfants chaque année, ils sont à même de pouvoir relativiser leur évaluation, de voir les différences entre les comportements des uns et des autres.»

Le questionnaire sur les comportements sociaux évalue 18 comportements répartis en trois dimensions distinctes. La détresse émotionnelle englobe l'anxiété élevée, l'inquiétude, la nervosité, la tristesse et la tension. Les symptômes d'hyperactivité comprennent l'agitation, la distraction, l'impulsivité et les difficultés de concentration. Enfin, les comportements perturbateurs regroupent l'agressivité, la désobéissance et les conflits avec les autres.

Chaque enseignante ou enseignant a évalué ses élèves sur une échelle de trois points, selon que les comportements observés au cours des six derniers mois étaient absents, occasionnels ou fréquents. Cette standardisation permet une comparaison directe à travers les décennies, éliminant les biais liés aux changements de critères diagnostiques.