Comment Sébastien Sauvé a mis les PFAS sous les projecteurs

- UdeMNouvelles

Le 14 avril 2025

- Martin LaSalle

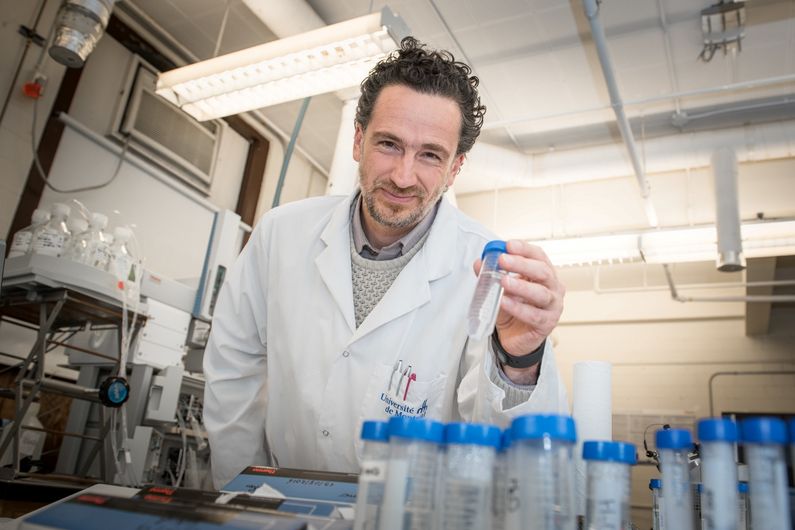

Sébastien Sauvé invite les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines à aller au-delà de la seule action de publier les résultats de leurs travaux. «Parce que la science seule ne suffit pas: il faut parler aux médias, aux gens, aux décideurs. C’est comme ça qu’on change les choses», affirme-t-il.

Crédit : Amélie Philibert, Université de MontréalSi le public est aujourd’hui avisé de la présence des PFAS et des risques qu’elles représentent pour la santé, c’est grâce aux travaux de Sébastien Sauvé et à son opiniâtreté à les mettre au jour.

En 2009, Sébastien Sauvé a une «intuition heureuse»: le chercheur en chimie environnementale de l’Université de Montréal commence à s’intéresser à des composés méconnus du grand public, soit les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylés – les fameuses PFAS.

«J’avais commencé ma carrière de chercheur en analysant la teneur en métaux des sols contaminés, puis en montrant la présence de molécules issues de médicaments dans les cours d’eau, relate-t-il. Mais j’ai eu l’intuition que les molécules utilisées dans les mousses anti-incendies, les vêtements imperméables et les emballages alimentaires devaient être non seulement persistantes dans l’environnement, mais aussi potentiellement dangereuses pour la santé des animaux et peut-être celle des humains.»

Il est pratiquement le seul chercheur au Québec à s’intéresser aux PFAS lorsque survient, en 2013, la tragédie de Lac-Mégantic, où un train transportant du pétrole explose en plein centre-ville.

Pour venir à bout du brasier, les pompiers épandent des mousses anti-incendies contenant des PFAS; ils utilisent littéralement toutes les réserves de mousses sur une zone d’environ 200 km autour de Lac-Mégantic et l’endroit devient l’un des plus contaminés par les PFAS au Canada.

Sébastien Sauvé est alors appelé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour analyser les nouvelles PFAS employées dans les nouvelles formulations de mousses qui avaient servi à éteindre l’incendie. «Le centre-ville a ensuite été excavé, mais c’était une tragédie humaine et ce n’était pas le moment de faire des analyses de risque et de retarder le processus de guérison, mais cette expérience a marqué le début de mon engagement», se souvient-il.

Des laboratoires aux médias: une stratégie pour forcer la transparence

Les pas de géant réalisés au cours des dernières années en toxicologie révèlent que les PFAS sont présents dans le sang de la population à des niveaux inquiétants. Sébastien Sauvé comprend alors que son rôle ne se limite pas à publier des articles scientifiques: il faut alerter le public et les décideurs.

En 2022, son équipe et lui mènent une étude inédite: vérifier la présence de PFAS dans l’eau potable de près de 400 lieux au Québec, en puisant quelque 500 échantillons d’eau à des sources publiques telles que des restaurants et autres endroits libres d’accès. L’opération lui permet ensuite d’effectuer ses analyses en toute liberté.

«Si nous avions demandé la permission aux municipalités, nous n’aurions pas encore terminé l’analyse, enterrés sous la paperasse, et, de surcroît, nous n’aurions pas pu publier nos résultats», ironise-t-il.

Les résultats sont révélateurs: sur 500 échantillons d’eau, seulement 2 ne contiennent pas de traces de PFAS…

Tandis qu’il est à rédiger un article scientifique sur le sujet et qu’il partage ses données avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, Santé Canada propose des normes pour limiter la présence de PFAS dans l’eau potable.

«Or, nos données montraient que la concentration de PFAS dans l’eau de certaines municipalités était le double, voire le triple de la norme proposée, ce qui a énervé bon nombre d’élus locaux et fait paniquer les agriculteurs qui utilisent des boues d’épuration, également contaminées aux PFAS, comme fertilisants», indique Sébastien Sauvé.

Cette démarche indépendante est mise au jour par la publication de son article scientifique, qui a l’effet d’une bombe.

À l’automne 2023, des reportages amplifient le scandale, notamment en lien avec l’épandage de boues d’épuration contaminées par les PFAS sur les terres agricoles. «Les PFAS ne viennent pas que des boues, mais celles-ci en sont un vecteur majeur et cela a forcé les producteurs de ces boues à faire preuve de transparence», précise-t-il.

Une règlementation qui se fait attendre

Sébastien Sauvé déplore que les différents paliers de gouvernement tardent à légiférer et à agir, malgré les preuves scientifiques démontrant les effets délétères des PFAS sur la santé publique. «Au Québec, il n’y a toujours pas de norme exécutoire pour les PFAS dans l’eau potable et, comme les valeurs guides de Santé Canada ne sont pas contraignantes, les municipalités ne sont pas obligées de tester leur eau», regrette-t-il.

Néanmoins, certaines municipalités réagissent positivement. «Des élus m’ont manifesté de la gratitude pour les avoir renseignés avant que l’information soit diffusée dans les médias, mais d’autres étaient furieux et me disaient que ce n’était pas de mes affaires», raconte-t-il.

Depuis, Sébastien Sauvé multiplie les interventions médiatiques, participe à des comités parlementaires tant à Ottawa qu’en France, où il a récemment collaboré avec des résidants pour analyser des échantillons d’eau et de sol à Lyon, poursuivant les discussions avec les autorités municipales locales.

«Il faut continuer de se battre afin que les gens soient informés, car eux seuls peuvent créer une pression publique afin que les gouvernements prennent leurs responsabilités», explique celui qui est conscient du rôle de franc-tireur qu’il joue depuis quelques années.

Et malgré les résistances, ses efforts commencent à porter leurs fruits. En 2024, le gouvernement québécois a annoncé des consultations pour règlementer les PFAS dans les boues d’épuration, qui vont se terminer ce printemps. «Un premier pas étonnant, puisque le Québec sera le premier endroit au monde qui règlementera les PFAS dans les boues d’épuration… avant même d’exiger un suivi dans l’eau potable!» dit-il intrigué.

Les défis de la communication: entre science et écoanxiété

Selon Sébastien Sauvé, communiquer au sujet des PFAS n’est pas une chose simple.

«Sans tomber dans l’écoanxiété, il faut donner l’heure juste en comparant, par exemple, les risques liés aux PFAS à ceux du tabagisme ou de la malbouffe, ce qui aide à mettre les choses en perspective», plaide celui qui juge que son travail est aussi une course contre la montre.

«Les PFAS connues et règlementées ne sont que la pointe de l’iceberg, car les produits de transformation des molécules, qui changent de forme chimique, sont un défi majeur, souligne-t-il. Repérer ces sous-produits et leurs effets toxiques est une tâche complexe, que ce soit pour les PFAS, les pesticides ou tout autre contaminant.»

Par ailleurs, Sébastien Sauvé doit gérer un flux constant de demandes médiatiques et de courriels tout en poursuivant ses recherches. «C’est épuisant, mais nécessaire. Si l’on ne parle pas, rien ne bouge», affirme-t-il.

Il invite d’ailleurs les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines à aller au-delà de la seule action de publier les résultats de leurs travaux. «Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, conclut-il. Parce que la science seule ne suffit pas: il faut parler aux médias, aux gens, aux décideurs. C’est comme ça qu’on change les choses.»

Sébastien Sauvé entend poursuivre sa lutte et continuer de sensibiliser le public à la présence de PFAS dans l’environnement… et l’alimentation: il dirige actuellement un projet de recherche sur la présence des PFAS dans les produits vendus en épicerie qui se retrouvent dans nos assiettes et parfois même dans la fabrication de ces objets, notamment les assiettes jetables qui sont recouvertes de PFAS…

Une histoire à suivre!