Champignons mycorhiziens: chef d’orchestre des sols

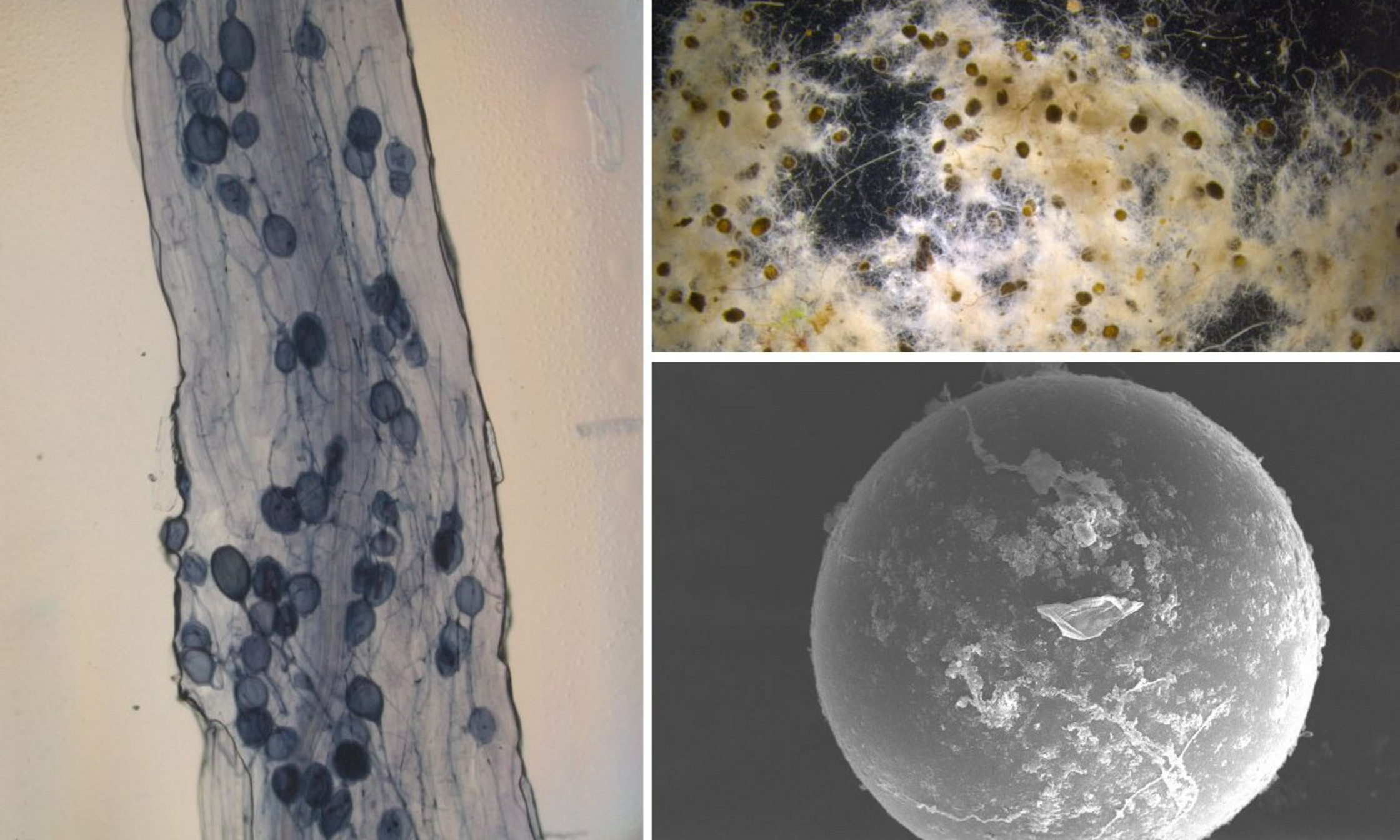

Depuis des millénaires, champignons mycorhiziens à arbuscules et végétaux vivent main dans la main, dans une relation mutuellement bénéfique. Le champignon mycorhizien, d’un côté, a absolument besoin de la plante pour s’alimenter en carbone. «C’est ce qu’on appelle un biotrophe. Les champignons mycorhiziens à arbuscules ne sont pas capables d’aller chercher les nutriments dont ils ont besoin; le seul moyen de les obtenir, c’est d’établir une mycorhize avec les racines de la plante», explique Mohamed Hijri, professeur au Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal. Ces organismes s’installent donc dans la racine de la plante, entre sa paroi et sa membrane, et forment des structures très ramifiées, appelées arbuscules.

Reproduisant ce que la nature fait déjà si bien, le milieu agricole, qui s’intéresse à cette interaction avantageuse, fait de plus en plus appel à ces biotrophes pour des cultures plus productives et en santé.

Donnant, donnant

Même si la majorité des plantes peuvent survivre sans ces champignons, leur mycélium extraracinaire, ce réseau de filaments blancs sous nos pieds, les aide à mieux accéder à l’eau et aux nutriments dans le sol. «Les champignons mycorhiziens à arbuscules peuvent être considérés comme une extension des racines et ils explorent davantage le sol», décrit Zakaria Lahrach, étudiant de doctorat en sciences biologiques sous la direction de Mohamed Hijri.

Au-delà de cette coévolution, on commence aussi à comprendre l’influence de ces mêmes champignons sur la communauté de bactéries présentes dans le sol. Le champignon exsude une partie du carbone dans le sol pour recruter des bactéries, qui elles sont capables de dégrader la matière organique et de libérer les éléments nutritifs dans le sol, qui seront à leur tour absorbés par la plante. Il permet par le fait même de séquestrer une partie du carbone qui autrement se serait retrouvé dans l’air.

À travers ses travaux de doctorat, Zakaria Lahrach souhaitait contribuer à la compréhension des mécanismes de recrutement des bactéries du sol par les champignons mycorhiziens à arbuscules dans le contexte de la solubilisation du phosphate. En effet, certaines bactéries dans le sol favorisent la mobilité de cet élément vital au développement des plantes. Après deux ans d’expérimentation, les premiers résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue Environmental Microbiome.

Tester l’effet de différents champignons

Dans une expérimentation qui s’est étendue sur près de deux ans, Zakaria Lahrach a sélectionné trois espèces (Rhizophagus irregularis, Rhizophagus clarus et Rhizophagus cerebriforme) et comparé leur pouvoir de recrutement des bactéries dans le sol.

L’objectif du doctorant était également d’observer l’effet de l’ajout d’une communauté de bactéries dans certains échantillons: «On voulait voir l’incidence de la bioaugmentation sur le recrutement des bactéries, c’est-à-dire qu’on a ajouté des bactéries étrangères à celles qui existent naturellement dans le sol qu’on utilisait», dit Zakaria Lahrach.

Il a ainsi passé cinq mois dans la serre et plus d’un mois à délicatement récolter le mycélium extraracinaire et à préparer les échantillons, avant de procéder aux analyses. «L’originalité de notre étude est d’avoir séparé l’effet de la plante de celui des champignons sur le recrutement des bactéries», souligne-t-il.

Coup de pouce à la nature

Le chercheur et ses collègues ont constaté que les trois espèces de champignons mycorhiziens à arbuscules avaient non seulement favorisé une meilleure croissance des plants de poireaux, mais aussi amélioré leur teneur en chlorophylle.

Même si certaines des espèces de champignons sélectionnées étaient proches génétiquement, chaque souche recrutait des communautés de bactéries différentes. Les champignons s’adaptent donc aux variations des conditions expérimentales et jouent ainsi un rôle central dans cet écosystème.

De plus, l’effet de la bioaugmentation ne s’est manifesté qu’en présence des champignons, mettant en évidence leur rôle clé dans l’augmentation des rendements. Le champignon agit donc comme un chef d’orchestre dans le processus de recrutement bactérien via son mycélium, modulant ainsi l’interaction entre les bactéries du sol et la plante. Il permet à la plante d’accéder plus efficacement aux éléments nutritifs comme le phosphore et l’azote. «Le champignon mycorhizien est comme une courroie de transmission entre le microbiote du sol et la racine», compare Mohamed Hijri.

Dans un monde où l’agriculture sous tension doit continuer à être productive dans des conditions de plus en plus difficiles, l’utilisation de champignons mycorhiziens pourrait réduire l’utilisation d’intrants chimiques comme les engrais et les pesticides ainsi que leurs répercussions néfastes tout en aidant le sol à rester en santé. Ces recherches aident à comprendre que chaque espèce de champignon possède un environnement particulier auquel elle est mieux adaptée. «Les champignons mycorhiziens sont un composant important du microbiote du sol et aident à avoir un sol en meilleure santé. Et un sol en santé est un sol fertile, mais surtout durable», conclut Mohamed Hijri.