Dans la langue anicinabe, pawatik signifie «rapide», cette portion d’un cours d’eau où le courant s’accélère, où l’eau se brise et tourbillonne avant de retrouver son calme. C’est cette image qu’ont choisie les Anicinabek de Lac-Simon, en Abitibi, pour raconter leur histoire: un récit qui traverse les eaux tranquilles du mode de vie nomade, affronte les remous de la colonisation et regarde vers un futur où l’eau redevient claire.

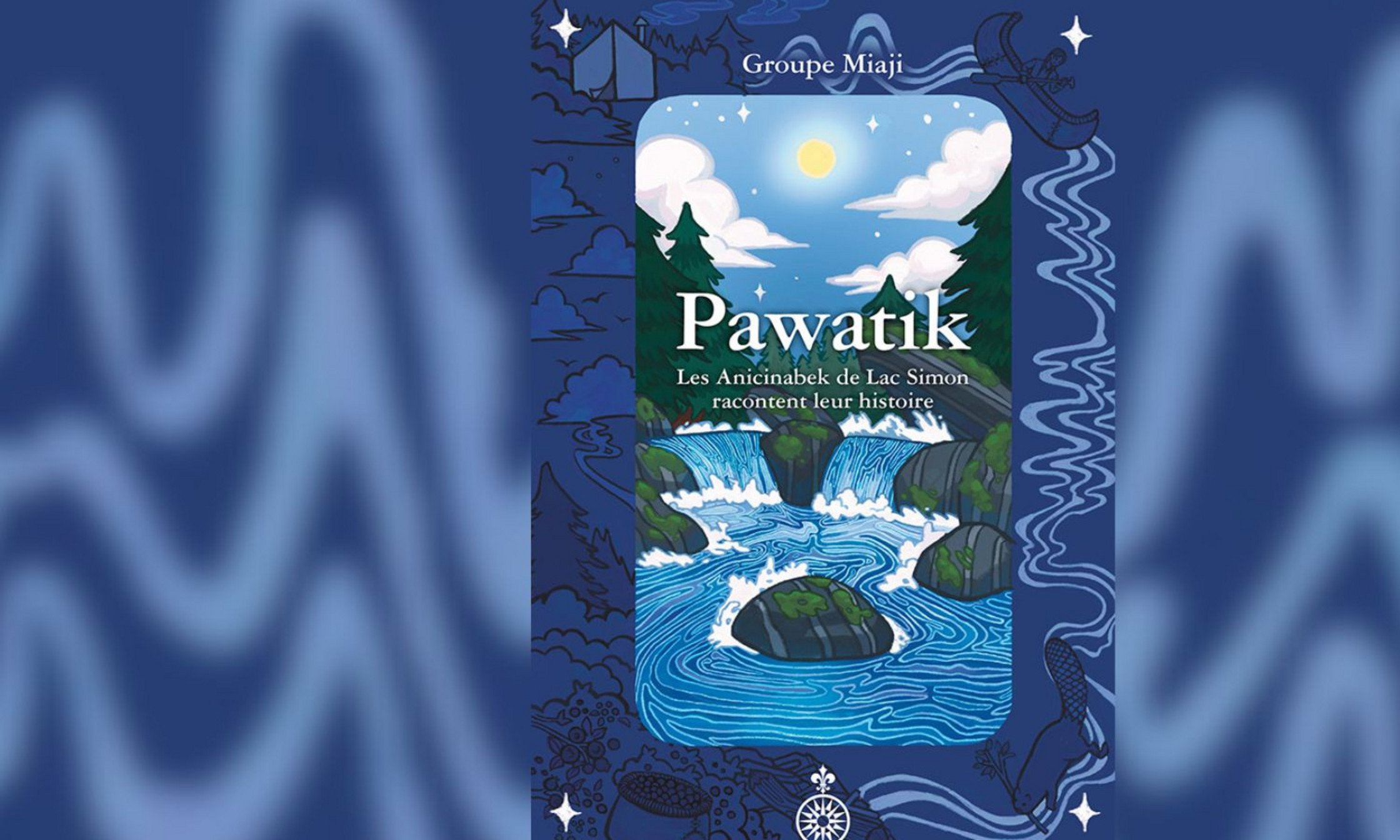

Fruit de plusieurs années de travail, le livre Pawatik: les Anicinabek de Lac Simon racontent leur histoire est porté par le groupe Miaji, qui réunit des membres de la communauté ainsi que des anthropologues allochtones. Ensemble, ils ont recueilli la mémoire de la communauté, exploré les archives locales, fouillé les albums de photographies pour produire ce récit.